メール・メルマガでリードナーチャリングする方法とは?手順・事例を解説

リードナーチャリングは、近年注目されているマーケティング手法の一つです。

しかし、国内市場ではまだまだ新規開拓などに注力する企業が多く、ナーチャリングに取り組めていない企業も多いと思います。本コラムでは、リードナーチャリングの基本的な概要から、注目される背景やメリット・デメリットについてお伝えします。また、見込み客の育成方法やプロセスなども解説しますので、これからリードナーチャリングを取り入れていきたい方はぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.リードナーチャリングとは?

- 2.リードナーチャリングの役割

- 2.1.リードジェネレーションとは?

- 2.2.リードクオリフィケーションとは?

- 3.リードナーチャリングが注目されている理由

- 4.BtoB企業におけるリードナーチャリングの重要性

- 5.メールでリードナーチャリングを行うメリット

- 6.リードナーチャリングのデメリット

- 7.メールでナーチャリングする4つの手法

- 7.1.① メルマガ:定期的な配信

- 7.2.②ステップメール

- 7.3.③ セグメントメール

- 7.4.④ インサイドセールスからのフォローメール:通話後の1to1配信

- 8.メールでのリードナーチャリングで成果を出すための7つのステップ

- 8.1.STEP① 顧客リストを収集する

- 8.2.STEP② 顧客情報をセグメントする

- 8.3.STEP③ 目的を明確に設定する

- 8.4.STEP➃顧客に合わせた配信計画を立てる

- 8.5.STEP⑤ 配信のタイミングを決める

- 8.6.STEP⑥ メール形式を選定し作成・配信する

- 8.7.STEP⑦ 効果測定を実施する

- 9.メールでのリードナーチャリングで効果を出すポイント

- 10.メールによるリードナーチャリングの成果を測る3つの指標

- 10.1.コンバージョン率

- 10.2.リードエンゲージメント

- 10.3.セールスサイクルの短縮化

- 11.メールでリードナーチャリングする際の注意点

- 12.メールによるリードナーチャリングの活用・成功事例

- 12.1.事例① アソビュー株式会社

- 12.2.事例② 株式会社ホットスタッフ品川

- 12.3.事例③ センターゲート株式会社

- 13.まとめ

リードナーチャリングとは?

リードナーチャリングとは、企業が自社の製品やサービスに興味を示した見込み客(リード)を育成し、商談や受注につなげる手法のことを言います。見込み客の検討度合にあわせて適切なアプローチを継続しておこなうことで、購買意欲を向上させ、最終的に売上に繋げることが目的です。見込み客(リード)を育成(ナーチャリング)するという意味から、この言葉は作られています。ナーチャリングの対象は、なんらかの形で一度企業と接点を持ったリード全てです。新規顧客だけでなく、アポ獲得に繋がらなかったリードや一度失注してしまったリードも対象となります。

メールによるリードナーチャリングとは

メールによるリードナーチャリングは、見込み客に役立つ情報を段階に合わせて継続配信し、関心を高めて商談につなげる手法です。属性や行動(資料DL・閲覧ページ)などで区分したターゲット層に対し、ニュースレターや事例、製品解説、セミナー案内を送ります。開封・クリックを分析し内容や頻度を最適化、適切なCTAで次の行動を促します。月1〜週1を目安に、関心が高い層にはステップメールで段階的に案内すると効果的です。

リードナーチャリングの役割

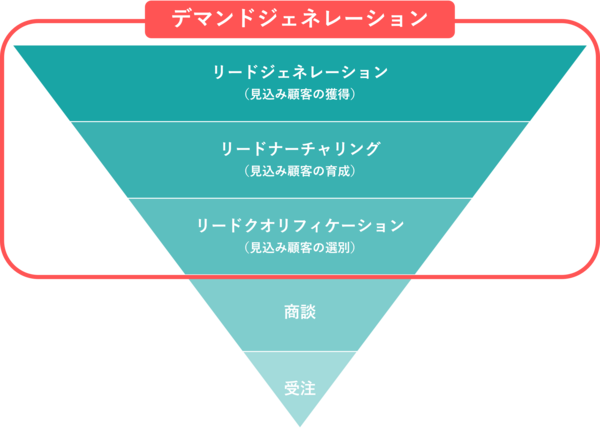

リードナーチャリングは、先述の通り「購買意欲を向上させ、最終的に売上につなげる」ための手法ですが、まずは顧客に自社のサービスや商品に興味をもってもらうことが前提となります。そのため、「リードジェネレーション」と呼ばれる見込み客(リード)の獲得・自社サービスの興味喚起をおこない、リードナーチャリングを実施してから、「リードクオリフィケーション」と呼ばれる見込み客(リード)の選別作業をおこなうのが理想的なフローと言われています。

リードジェネレーションとは?

リードジェネレーションは、リードナーチャリングの前段階の役割であり「見込み客を獲得する」活動のことです。自社の製品やサービスに興味関心を持つ人たちを集め、商談や受注へとつなげます。リードジェネレーションの目的は、関心を持ってくれる見込み顧客の連絡先などの情報を収集することです。これにより、企業はリードナーチャリングをするための基盤を築くことができます。リードを獲得するために企業で実施されるオフライン施策は、展示会やセミナー、テレアポなどが挙げられます。オンライン施策の場合は、Web広告・コンテンツマーケティング・Webセミナーなどが一例となります。

リードクオリフィケーションとは?

リードクオリフィケーションは、リードナーチャリングで購買意欲を高めた見込み客を選別し、見つけ出す活動のことです。購買意欲の高い見込み客のことは「ホットリード」とも呼ばれます。リードを適切にクオリファイ(評価)することで、企業は優先順位の高いホットリードに対してリソースを集中させ、効率的な営業活動を実施することができます。リードクオリフィケーションをおこなう時は、「スコアリング」によって見込み客の購入確度を測ります。例えば、メルマガを開封した人よりも、問い合わせをしてくれた人の方がスコアが高いなど、施策ごとに点数をつけましょう。見込み客と接する機会の多い営業部門と連携を取りながら、詳細なスコアリングをおこなうことで、受注率をより高めることができます。

リードナーチャリングが注目されている理由

リードクオリフィケーションは、リードナーチャリングで購買意欲を高めた見込み客を選別し、見つけ出す活動のことです。購買意欲の高い見込み客のことは「ホットリード」とも呼ばれます。リードを適切にクオリファイ(評価)することで、企業は優先順位の高いホットリードに対してリソースを集中し、効率的な営業活動を実施することができます。リードクオリフィケーションをおこなう時は、「スコアリング」によって見込み客の購入確度を測ります。例えば、メルマガを開封した人よりも、問い合わせしてくれた人の方がスコアが高いなど、施策ごとに点数をつけましょう。見込み客と接することの多い営業部門と連携を取りながら、詳細なスコアリングをおこなうことで、受注率をより高めることができます。

近年、リードナーチャリングが注目を浴びるようになった背景には、デジタルマーケティングの進化があります。インターネットやSNSの普及によって、情報量は飛躍的に増加し、ユーザーは製品やサービスをよく吟味して選ぶようになりました。また、製品比較サイトやホワイトペーパーのダウンロード等、リード獲得をする手段も増加しました。さらに、直近では情報収集を目的に案件にならないような、確度の低いリードの数も増えています。これらの要因によって、企業が顧客との関係を強化するだけでなく、長い目で購買意欲を高める必要があり、効率的な営業活動を進めることができるリードナーチャリングは注目されています。

メールでのリードナーチャリングが適している企業の特徴

メールでのリードナーチャリングが特に効果的な企業には、いくつかの共通した特徴があります。検討期間が長いBtoB企業や高額商品を扱う企業、ある程度のリード数を保有している企業、商品やサービスの説明に専門知識が必要な企業などです。これらの企業では顧客が慎重に比較検討し、継続的な情報提供によって信頼関係を築く時間的な余裕があります。また、複数の意思決定者が関わるケースでは、メールを通じて段階的に情報を共有できるメリットがあります。くわえて、メールを通じて教育的なコンテンツを継続的に配信することで、顧客の理解度を高め、購買意欲を向上させることができます。

BtoB企業におけるリードナーチャリングの重要性

BtoBビジネスでは、検討期間が数か月から年単位におよぶケースも珍しくありません。そのため、獲得したリードに対して段階的に情報提供をおこない、信頼関係を築くリードナーチャリングが不可欠です。製品・サービスの違いが分かりにくいBtoB領域では、的確な情報発信が競合との差別化要因となります。特に「デマンドジェネレーション」における認知〜案件化までの各ステップで、ナーチャリング施策を適切に実施することで、購買意欲を高め、商談化率の向上につながります。

意思決定プロセスとリードナーチャリング

BtoBサービスでは、課題認識・情報収集・比較検討・社内承認など複数段階の意思決定プロセスを踏んで進行します。そのため、それぞれの段階に応じて課題提起型コンテンツや導入事例、比較資料などを活用したナーチャリングが有効です。意思決定者が複数いる場合は、役職や関心ごとに異なる情報を用意し、営業支援資料やパーソナライズドメールなどで各立場に合わせた情報を訴求することが、社内の合意形成を後押しします。

メールでリードナーチャリングを行うメリット

ここまで、リードナーチャリングの概要や注目される背景を解説してきました。ここからは、リードナーチャリングのメリットを紹介します。

メリット1:商談・受注の機会損失を防げる

メリットの一つは、営業効率を高めながら機会損失を防げる点です。新規リードを獲得しても、すぐに案件化につながるのはごく一部であり、多くは導入時期が先になるため直近の売上には結びつきません。その間に関心が薄れてしまえば、競合に取られてしまうリスクもあります。営業担当者が個別に長期フォローを続けるのは負担が大きく非効率ですが、メルマガを活用すれば自動的かつ定期的に情報を届けられるため、少ない労力で継続的な接点を維持できます。これにより営業の手間を抑えながら見込み顧客の関心を育成し、商談・受注の機会損失を防ぎ、売上の向上へとつなげることが可能です。

メリット2:営業活動の生産性が上がる

営業活動が滞る大きな要因の一つは、見込み客リストに優先順位が付けられていないことです。リードナーチャリングをおこなうと、購買意欲の高い見込み客を特定しやすくなり、営業は時間とリソースをホットリードに集中できます。無駄なアプローチが減り、生産性の向上が期待できます。結果として、コミュニケーションや提案の質が高まり、成果に直結します。さらにメルマガは育成を強力に後押しします。セグメント配信やステップメールで関心度に応じた情報をタイミング良く提供でき、信頼関係を築くことが可能です。開封・クリックなどの反応データは見込み客の関心度を数値化するスコアリングに活用でき、より精度の高い優先順位付けが実現します。低コストで継続的な接点を保てるうえ、ABテストで件名や内容を改善することで、コンバージョン率向上にもつながります。

メリット3:製品・サービスへの信頼感が増す

リードナーチャリングは、見込み客と継続的に対話し、悩みや課題に合った情報を届けて信頼を育てる取り組みです。信頼が高まるほど安心感が生まれ、購入時に競合より自社を選ばれる可能性が高まります。特にメルマガは有効です。セグメント配信やステップメールでタイミング良く、使い方・トレンド・事例など価値ある内容を定期配信できます。開封やクリックの反応を分析して内容を磨けるため、「理解してくれる会社」という実感を高め、無理なく関係を深めながら商談化を促進します。

リードナーチャリングのデメリット

次に、リードナーチャリングのデメリットをご紹介します。

デメリット1:時間とリソースが必要

リードナーチャリングは、成果まで時間と人手が要る取り組みです。継続的な接点づくりにはMAツールの導入・運用や担当配置などの投資が欠かせません。とくにメルマガを活用する場合は、読者の興味を引くコンテンツを考え続け、制作・デザインする手間は大きな負担です。また、配信しすぎると開封率が下がったり、迷惑メール扱いされたりするリスクもあります。そもそも相手のメールアドレス変更などで、届かないことも珍しくありません。リードナーチャリングを成功させるには、こうしたリスクや負担を理解した上で、計画的にリソースを投入することが重要です。

デメリット2:成果が出るまでに時間がかかる

リードナーチャリングは見込み客を長期的に育てるマーケティング施策です。お客様が認知から購入検討まで進むには時間がかかり、その間に魅力的なコンテンツを継続的に提供する必要があります。特にメルマガ活用の場合、読者の関心を維持する魅力的な内容を定期的に企画・作成する手間があります。また、ただ送るだけでなく、開封率などを見ながら内容を改善していく作業も必要で、効果を実感するまでには一定の時間がかかりますそのため、短期的な売上アップなど、すぐに結果を求める場合には不向きな手法と言えるでしょう。

デメリット3:成果の測定と評価が難しい

リードナーチャリングは長期施策のため、成果の見える化や評価が課題となるケースが多くみられますです。分析ツールの導入とKPI設計・定点確認で、効果検証の体制を整えましょう。なおメルマガは、企画・制作の工数が大きく、開封率低下や購読解除、迷惑メール判定・未達のリスクもあります。到達率と法令順守の管理が欠かせず、即効性も限定的です。配信頻度や内容のABテストで改善を継続し、成果指標と紐づけて運用しましょう。工数見積りと体制づくりを事前に計画することが成功の近道です。

メールでナーチャリングする4つの手法

見込み客を育成するメールナーチャリングには、目的や状況に応じて活用できるさまざまな手法があります。ここでは特に効果的な4つの手法を紹介します。それぞれの特徴と活用ポイントを押さえて、あなたのビジネスに最適なメールナーチャリング戦略を組み立ててみましょう。

① メルマガ:定期的な配信

メルマガは、決まった曜日や時間に情報をお届けすることで、お客様との関係性の土台を築く手法です。まるで雑誌の連載を読むように、お客様の生活の中に自然と溶け込み、「この会社からはいつも面白い情報が届くな」と感じてもらうことを目指します。定期的な接触は、お客様の記憶に残り続け、いざという時に思い出してもらえる「刷り込み効果」も期待できます。大切なのは、配信の目的が「ファンになってもらうこと」であるのを忘れないことです。毎回のように商品の宣伝ばかりでは、飽きられる原因にもなりかねません。。提供するのは、あくまでお客様の仕事や暮らしに役立つ知識、業界の裏話、ちょっとしたヒントなど、読み物として価値のあるコンテンツです。まずは「毎週火曜日の朝」など、配信スケジュールを決めて習慣化させましょう。内容はもちろん、思わず開きたくなる件名や、スマホでも読みやすいレイアウトを工夫することも、読者との約束を守る上での大切な配慮です。広く、そして長く関係を維持していくための基本となるアプローチといえるでしょう。

②ステップメール

顧客行動に合わせた自動配信ステップメールはお客様一人ひとりの興味の進み具合に合わせて、専属のガイドのように道案内する手法です。例えば、お客様が「サービスの資料をダウンロードした」という行動を起こした瞬間から、あらかじめ用意された育成プログラムが自動でスタートします。初日には、まず感謝の気持ちと資料の補足情報を送り、数日後には具体的な使い方を紹介します。そして1週間後には、同じような悩みを持っていた他のお客様の成功事例を紹介する、といった流れです。このように、段階的に情報を提供することで、お客様は自分のペースでサービスへの理解を深め、疑問や不安をひとつずつ解消していけます。この手法のメリットは、興味の熱量が高いタイミングを逃さず、最も響くメッセージを届けられることです。最初にシナリオを設計する手間はかかりますが、一度設定すれば、あとはシステムが24時間365日、丁寧にお客様を導いてくれます。手厚いながらも効率的な手法です。

③ セグメントメール

顧客を分類して配信セグメントメールは、大勢に同じ内容を送るのではなく、顧客別に適切なメッセージを届けるための手法です。お客様を業種や関心事、居住地域などでいくつかのグループに分け、それぞれのグループに最適な情報を送ります。例えば、初心者向けのセミナーに参加した方には基礎的な内容を復習できる情報を、特定の業界の方にはその業界に特化した導入事例を送ることで、受信した側は自分に関係のある話だと感じてくれます。自分に関係のない情報が届くストレスがなくなり、企業からのメールが有益な情報源として認識されるようになります。

このアプローチは、開封率やクリック率といった具体的な数値の改善に直結します。それ以上に、信頼感を育む上で絶大な効果を発揮するでしょう。お客様一人ひとりを大切にする姿勢が伝わることで、他社との差別化を図り、特別な存在として選んでもらえる可能性が高まります。

④ インサイドセールスからのフォローメール:通話後の1to1配信

電話やオンラインで直接お客様と会話した後、その余韻が冷めないうちに送る一通のメールが、インサイドセールス担当者によるフォローメールです。システムが自動で送るメールとは異なり、担当者の人柄が伝わるこのメールは、お客様との間に個人的なつながりを生み出します。このメールには、いくつかの大切な役割があります。まずお礼を伝え、話した内容を簡潔にまとめることで、お互いの認識がずれていないかを確認します。そして、会話の中で出た質問への回答や、約束した資料を添付することで、相手の疑問をその日のうちに解消し、迅速な対応力を示すことができます。

フォローメールにおいて最も重要なのは、定型文にひとことあなた自身の言葉を添えることです。「〇〇という課題についてのお話、私自身も大変勉強になりました」といった個人的な感想を加えるだけで、メールは無機質な業務連絡から、温かい血の通ったコミュニケーションに変わります。この少しの気遣いが信頼の種を蒔き、次の約束へとつながる大切な架け橋になります。

メールでのリードナーチャリングで成果を出すための7つのステップ

リードナーチャリングを成功させるためには、以下の7つの手順を追うことが重要です。

これらの手順を実施し、効果的な施策を展開することで、顧客獲得のプロセスを最適化し、成功を収めることができます。リードナーチャリングの重要性を理解し、継続的な活動を通じて自社の成長につなげましょう。

STEP① 顧客リストを収集する

メルマガでリードナーチャリングを始めるには、まず配信対象となるお客様情報の一元化が必要です。多くの企業では、展示会で集めた名刺、Webサイトからの問い合わせ、セミナー参加者リスト、そして営業担当者が個別に管理している連絡先など、見込み客の情報が社内のさまざまな場所に分散しています。

これらの散在する情報をすべて集約し、重複を整理した上で、メール配信システムやMAツールに登録しましょう。正確なメールアドレスはもちろん、業種や役職、関心ごとなどの属性情報も合わせて管理できると理想的です。

この一元管理されたリストがあってはじめて、「誰に」「どのような内容を」届けるべきかが明確になり、効果的なメルマガにおけるリードナーチャリングの土台が整います。

STEP② 顧客情報をセグメントする

次に業種や役職、興味のあるサービス、これまでの行動履歴といったさまざまな切り口で、お客様を分類(セグメント)していきましょう。例えば「製造業のお客様グループ」や「最近資料を請求してくれたグループ」といった分け方ができます。

このひと手間を加えることで、全員に同じ内容のメールを送るのではなく、それぞれのグループに最適な、より心に響く情報を届けることが可能になります。メールが「自分ごと」として読まれやすくなり、ナーチャリングの効果を大きく高めることができるのです。

STEP③ 目的を明確に設定する

リードナーチャリングでは、顧客のサービス検討進行ステージに応じたアプローチを実施することが重要です。顧客の求める情報は、製品やサービスに興味を持ち初めたタイミングと、購入を決定するタイミングではおおきく異なります。購入までのステージを細分化することによって、各ステージの顧客に対して適切に対応することが可能となります。ステージを細分化する際には、顧客の購入プロセスをモデル化したフレームワーク「AIDMA」や「AISAS」といったフレームワークを活用しましょう。

現在、消費者の購買行動プロセスは多様化しており、それに伴いフレームワークも「DECAX」や「VISAS」などさまざまあります。自社のサービスの提供方法にあわせたフレームワークを使うことが大切です。

STEP➃顧客に合わせた配信計画を立てる

メルマガを使ったナーチャリングを成功させるには、まず「このメール配信を通じて、お客様にどうなってほしいのか」という目的を明確に設定することもポイントです。

例えば、新規顧客に対しては、「親しみを感じてもらう」「信頼できる情報源だと認識してもらう」ことが目的になるでしょう。一方で、既存客に対しては、「自社製品ならではの魅力を伝え、購入を後押しをする」ことが目的になります。

そこで役立つのが、お客様の心理や行動のプロセスをモデル化した「AIDMA」や「AISAS」といったフレームワークです。これらは、お客様が購入に至るまでの道のりを地図のように示してくれます。この地図を参考に、「注意・認知」の段階にいるお客様には「信頼関係を築く」ことを目的に、「比較・検討」の段階にいるお客様には「不安を解消し、安心感を与える」ことを目的とする、といったように各段階での目標を具体的に設定できます。目的が明確になることで、送るべきコンテンツも自然とさだまり、メッセージに一貫性も生まれるでしょう。

STEP⑤ 配信のタイミングを決める

メルマガの成果は内容だけでなく送るタイミングで大きく変わります。まず、資料請求直後やセミナー参加翌日、商談後24時間以内など、行動に連動した基準を設けましょう。ほかにも、ビジネスパーソンが対象であれば、多くの人がメールをチェックする平日の朝8時頃や、昼休みの時間帯が効果的でしょう。通勤電車の中や、仕事の合間に一息つくタイミングで、メールが目に留まる可能性が高まります。一方、主婦層がターゲットであれば、家事が一段落する平日の午後や、週末にゆっくり読んでもらうことを想定するのも良い方法です。さらに、「資料を請求した直後」にお礼と補足情報を送ることで、興味関心が最も高まっている瞬間をのがさずにアプローチできます。

最初から完璧なタイミングを見つけるのは難しいかもしれませんが、配信ツールの分析機能などを活用し、いつ開封されやすいかを探りながら、顧客にとっての「ゴールデンタイム」を見つけ出していく作業が大切です。このひと手間が、その他大勢のメールから、特別な一通へと変えてくれます。

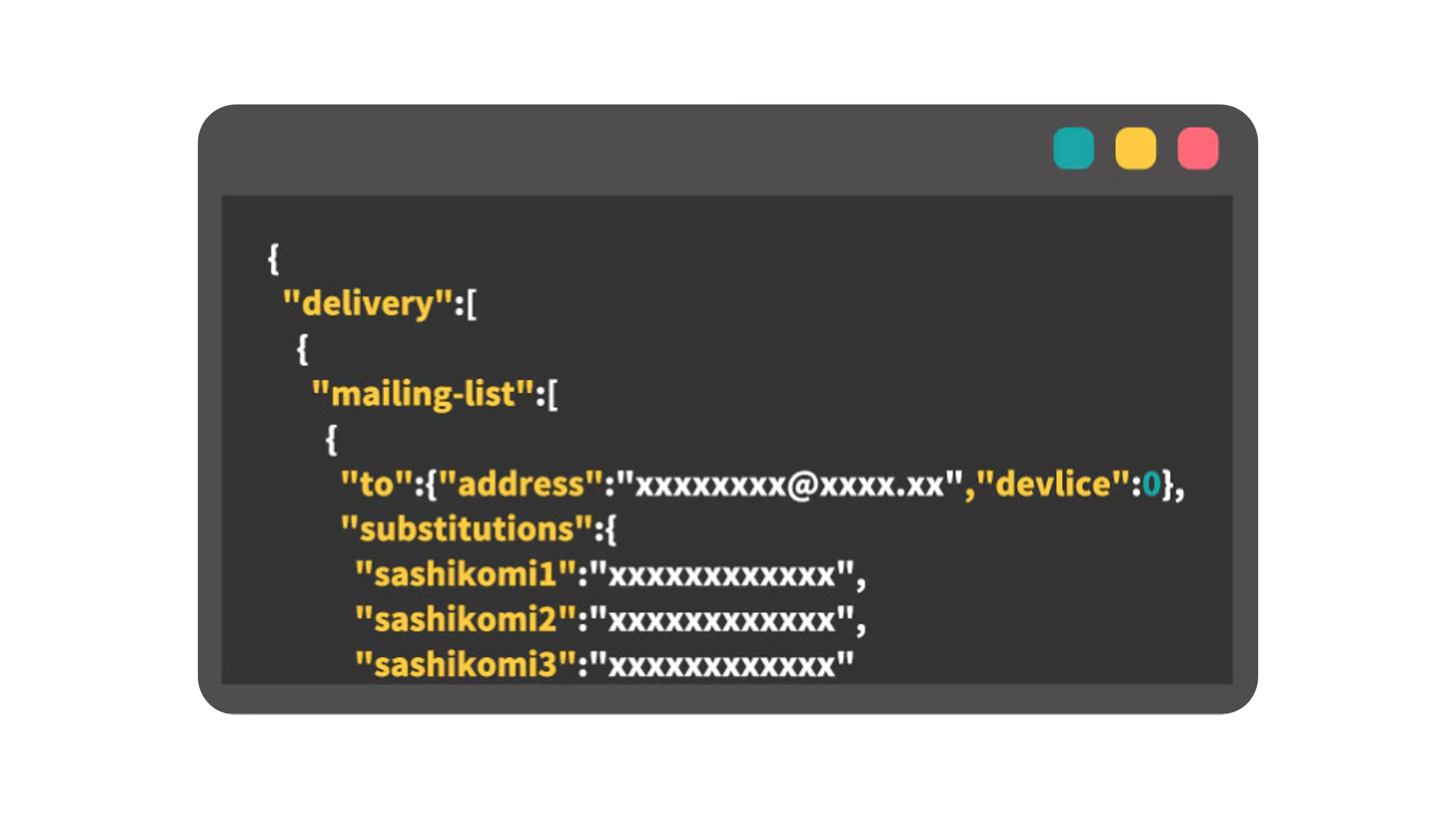

STEP⑥ メール形式を選定し作成・配信する

メルマガでリードナーチャリングを成功させるには、読み手の状況に合わせたメール形式の選択が鍵となります。ここで重要なのが、リードの行動を点数化して管理するスコアリング手法の導入です。メール形式は大きく画像や装飾を使ったHTMLメールと文字中心のシンプルなテキストメールに分かれますが、リードの購買プロセスに応じて使い分けることが効果的です。認知段階では視覚的に訴求力の高いHTMLメールで関心を引き、検討段階ではパーソナライズされたテキストメールで信頼関係を構築するという戦略が考えられます。この戦略を支えるのがスコアリングシステムです。メール開封で1点、リンククリックで2点、資料請求で3点といった具合に、リードの反応を数値化することで、どの形式のメールがより効果的かを客観的に判断でき、一定スコアに達したリードを営業チームに引き渡すタイミングも明確になります。また、営業部門と定期的に情報共有を行い、スコア基準やメール内容の妥当性を検証することも必要です。データに基づいた継続的な改善により、質の高いリードを効率的につくり出すことができるようになります。

STEP⑦ 効果測定を実施する

メルマガでのリードナーチャリングを成功させるには、リードのスコアリング結果とコンテンツ反応率の分析等をおこない、継続的な効果測定と改善をすることが必要です。まず、リードのスコア別に配信コンテンツの効果を測定しましょう。スコアが低いリードには教育的なノウハウ系コンテンツ、平均的なスコアのリードにはウェビナーや課題解決型のホワイトペーパー、高スコアのリードには他社比較や導入事例といったように、段階に応じたコンテンツの反応率を個別に評価することがポイントです。測定すべき指標には、開封率やクリック率、コンバージョン率に加え、スコア向上率も含めます。これらの数値から、どのコンテンツがどの層に最も効果的かを把握し、今後の配信戦略に反映させましょう。また、コンテンツの鮮度も測定対象です。同じコンテンツを繰り返し配信していると、読者の関心が薄れてしまいます。毎月一定数の新規コンテンツ制作目標を設定し、その達成率と読者の反応変化を追跡することで、ナーチャリング効果を維持できているかを判断できます。

メールでのリードナーチャリングで効果を出すポイント

リードナーチャリングで効果を出すために、以下の3つのポイントを意識するようにしましょう。これらの手順を実施し効果的な施策を展開することで、顧客獲得のプロセスが最適化され、自社の成長につながります。

ポイント① KPIを設定する

KPIは目標達成に向けた行動指標です。明確なKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。開封率やクリック率、購読解除率などの数値目標を設定し定期的に分析することで、件名や配信時間、コンテンツの改善点が見えてきます。何が読者の関心を引き、どのような内容が行動につながるのかを把握できれば、メルマガの効果は着実に向上していくでしょう。

ポイント② ホットリードの定義を明確にする

ホットリードとは、購買意欲が高い見込み客のことです。

メール開封率、特定リンクのクリック回数、資料ダウンロードなどの行動に点数をつけ、一定のスコアを超えた見込み客を「購入に近い」と判断します。こうした行動スコアリングにより、「何度も製品ページを見ている」「価格情報をチェックしている」など、購買意欲の高い見込み客として特定でき、営業チームへのタイミングの良い引き継ぎが可能になります。

ポイント③ 部門間で連携する

受注につなげるにはマーケティングと営業の連携が必須です。メルマガで得た顧客の反応(開封やクリック情報)を営業に共有すれば、より的確なアプローチが可能になります。逆に営業からのフィードバックをメルマガ施策の改善に活かすことも重要です。この情報共有が良い関係を築き、成果に繋がります。

メールによるリードナーチャリングの成果を測る3つの指標

リードナーチャリングの効果を測定するためには、適切な指標を設定し、定期的に分析することが重要です。以下では、リードナーチャリングの効果測定方法と活用できる3つの指標をご紹介します。

コンバージョン率

メルマガを活用したリードナーチャリングの効果は、コンバージョン率が重要な指標になります。「メルマガ読者のうち何人が資料請求したか」「何人が商談に進んだか」「最終的な成約率はどのように変化したか」などのコンバージョンデータを定期的に分析することで、どのようなメルマガ内容や配信タイミングが購買行動につながるのかが明確になり、より効果的なメール施策の設計が可能となります。

リードエンゲージメント

リードエンゲージメントは、お客様がどれだけ関心を持ってくれているかをしめす指標です。開封率やリンクのクリック率、資料のダウンロード数などを分析します。これらの反応データを継続的に観察することで、お客様の興味の変化を読み取り、次回の配信内容やアプローチ方法を効果的に改善するヒントが得られます。

セールスサイクルの短縮化

セールスサイクルとは、リードをホットリードに変換するまでの時間やステップのことで、これを短縮することも重要な指標です。効果的なメルマガ配信によりリードナーチャリングが効果的に機能している場合は、最初の問い合わせから成約までの期間は自然と短くなります。セールスサイクルが短縮化することによって、迅速な売上へと繋げることが可能です。

メールでリードナーチャリングする際の注意点

まず最も重要なのは、売り込みの姿勢を前面に出しすぎないことです。お客様が本当に求めているのは、自身の課題を解決に導く有益な情報です。商品の宣伝ばかりではなく、信頼できる相談相手として役立つ情報を届け、関係性を深めることを最優先に考えましょう。次に、配信頻度のバランスも重要です。毎日配信すると相手にとっては迷惑になりかねません。しかし配信が途絶えてしまうと、忘れられてしまいます。週に1回など、相手の負担にならず、かつ定期的に思い出してもらえるような適切なペースを見つけましょう。また、読んでみたいと思わせる魅力的な件名を工夫して開封率を高めるのもポイントです。そして、忘れてはならないのが法律の遵守です。「特定電子メール法」に従い、事前に配信の同意を得ること、そしていつでも簡単に配信を停止できる案内を明記することは、企業の信頼を守る上で絶対のルールです。

これらの点に配慮し、常にお客様の立場を考えた丁寧なコミュニケーションを心がけることが、成功への鍵となります。

メールによるリードナーチャリングの活用・成功事例

リードナーチャリングの施策の一例としてメール配信をご紹介しました。

メール配信は費用を抑えて始めやすく、リードに対して定期的なメール配信を実施することで、関心を持続させることができるため、効果的な施策の一つといえます。ここからは、リードナーチャリング施策として実際にメール配信をおこなっている企業の事例をいくつかご紹介します。

事例① アソビュー株式会社

多様なジャンルの遊びやレジャーの情報を掲載し、利用予約やチケット購入できるサービス「アソビュー!」を運営されているアソビュー株式会社では、顧客に向けて1日に1回メルマガを配信し、顧客接点の強化を図っています。

事例② 株式会社ホットスタッフ品川

地域社会に密着した人材サービスを提供している株式会社ホットスタッフ品川では、SMSやLINEと並行しながら、週に1回最新の人材募集情報を掲載したメルマガを配信しています。

事例③ センターゲート株式会社

オフィスビルや店舗物件などの不動産仲介業を展開しているセンターゲート株式会社では、顧客の所在地域に合わせて週に1回、物件情報を載せたメルマガ配信を実施しています。配信したメルマガをきっかけにお客様よりお問い合わせいただくことが増えており、メルマガ効果を実感しています。

まとめ

リードナーチャリングは、企業が見込み顧客を獲得し、関係を深め、最終的に売上へとつなげるための重要な施策ですマーケティング部門、インサイドセールス部門、営業部門の連携が不可欠であり、効果的なアプローチ方法を選択することで効率的なリードナーチャリングを実現できます。効果的なリードナーチャリングで顧客獲得を目指しましょう。

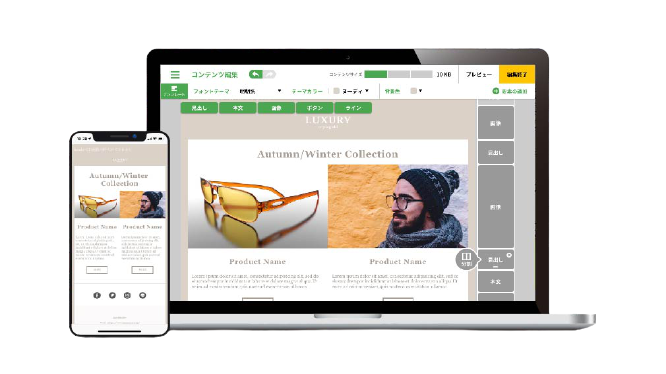

また、アララが提供する「アララ メッセージ」は、初めてナーチャリングを実施する方に最適なメール配信システムです。 当社ではお客様から「MAツールは機能が多く使いこなせなかったため、メール配信を導入したい 」という声をよく伺います。MAツールの導入で失敗する原因としては、どのような見込み客がいるか把握しておらず、効果的なメール配信の勝ちパターンが見えていないことにあります。そのため、初めてナーチャリングを実施する場合は、メール配信システムにて見込み客の状況を把握し、効果的なメール配信の勝ちパターンを見つけてからMAツールにて自動化する方法がおすすめです。

月額9,500円から利用できる「アララ メッセージ」は効果測定やセグメント配信、ステップメールなど最初のナーチャリングのステップに必要な機能が備わっています。さらにMAツールよりも費用を抑えて利用できるため、初めてナーチャリングを実施する方にはおすすめのツールです。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

関連コラム