ハウスリストとは?効果的な活用方法や作り方を解説

営業やマーケティングに携わる方であれば、「ハウスリスト」という言葉を見聞きしたことがある方も多いでしょう。ハウスリストは営業活動やマーケティングの成功率を高めるために有効な既存顧客・見込み客のリストですが、具体的にどのようなことが記載されているのかご存知でしょうか。

今回はハウスリストの主な記載項目や作成・管理のポイントなどについて詳しく解説します。ハウスリストを活用したメールマーケティングに役立つツールもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次[非表示]

- 1.ハウスリストとは?

- 2.ホワイトリストとは?

- 3.ハウスリストの活用方法は?

- 3.1.リードナーチャリング

- 3.2.休眠顧客の掘り起こし

- 4.ハウスリストの活用で商談機会を創出した成功事例

- 5.ハウスリストのメリット

- 5.1.効率的な売上向上

- 5.2.新規顧客獲得

- 5.3.外部環境に影響されづらい

- 5.4.担当者などの情報管理が可能

- 6.ハウスリストのデメリット

- 6.1.作成や管理の手間がかかる

- 6.2.作成後も適切な管理が必要

- 7.ハウスリストの効果的な作り方

- 7.1.リストに記載する項目を設定する

- 7.2.情報を整理する

- 7.3.リストに情報を記載する

- 8.ハウスリストを効果的に活用するポイント

- 8.1.記載項目は増やしすぎない

- 8.2.情報は定期的に更新する

- 9.ハウスリスト活用のポイント

- 9.1.ハウスリストを活用する目的を明確にする

- 9.2.自社に対する顧客の購買意欲・受注確度などの程度を把握する

- 9.3.コミュニケーションに対する反響の検証も忘れない

- 9.4.顧客に合わせてツールを活用しながら管理する

- 10.ハウスリストのデータ管理において注意したい点

- 10.1.定期的なデータ品質管理・更新をする

- 10.2.個人情報の保護を徹底する

- 10.3.適切なセグメンテーションとパーソナライゼーションをおこなう

- 11.ハウスリストからメール配信をするならアララ メッセージへ

- 12.まとめ

ハウスリストとは?

「ハウスリスト」とは、イベントやWEBサイトなどのマーケティング・営業活動により集めた見込み客(リード)・既存顧客の情報をまとめたリストのことです。

例えば、フォームからの問い合わせや資料請求、名刺交換、過去にやり取りしたことのある企業などが含まれます。具体的には、以下に記載の項目がリード情報に該当します。

- 企業名

- 業種 / 業態

- 担当者名 / 所属部署

- 役職

- 決済者

- メールアドレス / 電話番号

- アプローチ履歴

- コミュニケーション内容(顧客の悩みや置かれている状況など)

- 受注確度

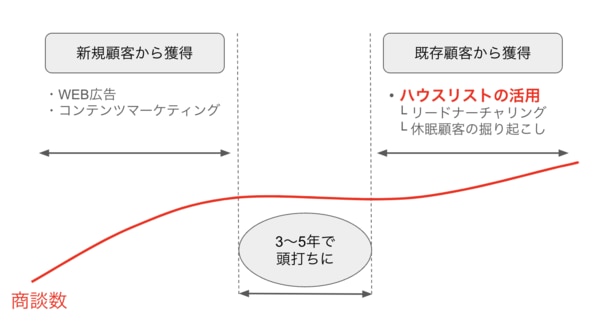

社内にこのような情報を適切に蓄積しておくことによって、新規リードの獲得が頭打ちになった際は、既存顧客と適切にコミュニケーションをとることで新しい商談の機会をつかむことができます。

ハウスリストとリードの違いとは?

「ハウスリスト」と「リード」は混同されやすい用語ですが、それぞれ異なる意味を持ちます。「リード」とは通常、見込み客そのものを指しますが、「ハウスリスト」は自社と接点を持ったリードの情報(見込み客と既存顧客)を収集したデータベースのことを言います。

ハウスリストとコールドリストの違いとは?

ハウスリストと類似するものとして、「コールドリスト」があります。コールドリストとは、自社が一度も接触したことがない企業の情報をまとめたリストです。主に電話帳や名簿から企業情報を収集して作成します。コールドリストに記載されるのは自社とは接点がない企業のため、企業名・事業内容・代表電話の番号など、表面的な情報しか得られません。

また、アプローチをする前の企業ばかりなので、自社サービスに対する興味や関心度は低いことが前提となります。そのため、アプローチによる成約率はハウスリストに記載された企業よりも低くなる傾向があります。

ホワイトリストとは?

ホワイトリスト(白地リスト)とは、コールドリストから自社のターゲットに合致する企業を選定したリストのことです。そのためコールドリストと同じく、自社との接点がまだない企業の企業名や所在地など、最低限の情報のみがそろった状態のもので、担当者名やメールアドレスなどの情報は未取得であることが多い点が特徴です。アカウントベースドマーケティングに役立ちます。

ホワイトリストの入手方法

ホワイトリストは以下のような手段で入手することができます。

- 企業データベースや調査会社から購入する業種・規模・エリアなどの条件を指定し、ターゲットに近い企業情報を効率的に入手できます。

- 企業サイトや業界ポータルから自社で収集する公式サイトや業界リスト、電話帳サイトなどから企業基本情報を手動で収集する方法です。コストは抑えられますが作業時間を要します。

- 展示会・イベントの出店企業一覧を活用する自社サービスと関連度の高い展示会の出展者リストは、ターゲット精度の高いリスト作成に役立ちます。

- 自治体・官公庁が公開する企業データを利用する入札企業リストや産業振興の登録企業情報など、公開データを基に候補企業を抽出できます。

ハウスリストとホワイトリストの違い

ハウスリストとホワイトリストの応答率・商談化率の違い

ハウスリストは関係性が構築されているため、応答率・商談化率ともに高い傾向があります。一方ホワイトリストは接点前提のため母数拡大には、成果までの過程は長くなります。

ホワイトリストの活用シーン

ホワイトリストは主に以下のような場面で活用されます。

- 新規ターゲットの開拓が必要なときハウスリストだけではアプローチ先が不足する場合、新市場・新業種・新エリアの開拓に役立ちます。

- 展示会・セミナーの集客強化イベントに関連する業界のホワイトリストに案内メールを送ることで、来場者の増加と新規リード獲得が期待できます。

- 新サービス・新商品の立ち上げ時既存顧客とは異なるセグメントがターゲットとなる場合に、候補企業を増やすために活用できます。

- インサイドセールスの架電・リスト支援架電の件数が不足している場合、ホワイトリストを追加してアプローチ対象を増やすことで稼働効率を維持できます。

- 中長期のハウスリスト育成基盤としてホワイトリストに初回接点をおこない、応答があった企業をハウスリスト化していくことで、継続的にリード母数を増やせます。

ハウスリストの活用方法は?

ハウスリストは、「リードナーチャリング」や「休眠顧客の掘り起こし」に有効で、見込み客や既存顧客との新たな商談を生み出すことができます。分かりやすく言うと、ハウスリストは見込み客を育てたり、眠っている顧客を呼び戻したりするのに役立ちます。具体的な施策内容については次の段落で事例を交えて説明しますが、まずは、「なぜハウスリストがリードナーチャリングや休眠顧客を掘り起こしに有効なのか」を見ていきましょう。

リードナーチャリング

リードナーチャリングとは、獲得した見込み客の購買意欲を高め、将来的に受注や商談につなげるためのマーケティング活動のことを言います。ハウスリストにはリードの性別や住所などの基本的な属性情報だけでなく、コミュニケーションを通じて得られたリードの状況や趣味・嗜好などの情報も含まれます。

これらの情報を活用することでリードの見込み度合いを判断し、顧客ごとに適切なアプローチ方法を選ぶことができます。具体的な活用例としては、ハウスリストの情報をもとに業界ごとに適したメールを送ったり、売上に貢献している顧客と似た属性を持つリードに優先的にアプローチすることなどが挙げられます。

休眠顧客の掘り起こし

ハウスリストは、休眠顧客の掘り起こしにも活用できます。休眠顧客の掘り起こしとは、以前はやり取りがあったものの現在は取引が途絶えている、または連絡が取れていない見込み客に対して再びアプローチをおこなうことを指します。リードナーチャリングは、顧客の属性や状況に応じてアプローチをするのに対し、掘り起こしではリスト全体に対して同じアプローチを取るため、効率的に売上を確保できることがメリットです。

例えば、休眠顧客にDM(ダイレクトメッセージ)を送ったり、電話でアプローチ(テレアポ)したりする際に、ハウスリストの情報がおおいに役立ちます。なお、ハウスリストを活用する際に重要なのは、「リードナーチャリング」と「休眠顧客の掘り起こし」のどちらをメインにするのか、またハウスリストをどのような目的で使うかを明確にすることです。

ハウスリストの活用で商談機会を創出した成功事例

企業の問題点や成功事例をもとに、「ハウスリストを活用することでどのように商談の機会を生み出すか」を詳しく解説します。

事例① MAを活用したナーチャリング施策で購買見込みが高い顧客を検知

出典:株式会社エルテス | デジタルリスクマネジメントの第一人者

https://eltes.co.jp/

株式会社エルテスは、インターネット上で発生するデジタルリスクを早期に検知し、最適な解決策を提案する企業です。同社では、ハウスリストへのナーチャリング施策にマーケティングオートメーション(MA)を活用しています。MAとは、マーケターが担う多岐にわたる業務を自動化し、ホットリードを効率的に抽出してそれぞれのリードと最適なコミュニケーションを図るためのシステム・取り組みを指します。

エルテスはこれまで、フィールドセールスを中心に顧客を獲得してきましたが、興味や関心の薄い潜在層にもアプローチし、顧客として育成するためにナーチャリングが必要でした。ハウスリスト自体はすでに保有していたものの、十分に活用できていなかったためMAを導入。購買意欲が高いと見込まれる顧客を定義し、それに基づいて以下のような施策を設定しました。

- 案件化の可能性が高いホットリードを抽出し、メール送信などを自動的に実行

- 顧客の購入・再購入までの道のり(カスタマージャーニー)を設計し、リードの行動によって異なるシナリオを実行

これらの取り組みにより、効率的にアポイントメントを獲得できるようになりました。この事例のように、多数のハウスリストをナーチャリングする際にはMAを活用し、適切なコンテンツ配信をすることが有効と言えるでしょう。

参照:ハウスリストとは|作り方から効率的に管理・活用する4つのポイント | 株式会社THE MOLTS

https://moltsinc.co.jp/media/knowledge/17573/

事例② 業界別のナーチャリングでホットリードを創出

出典:Automagi株式会社

https://www.automagi.jp/

ディープラーニングや画像・動画解析エンジンの構築サービスなど、ITの先端技術の調査研究・開発をおこなっているAutomagi株式会社の事例をご紹介します。同社のマーケティングチームは当初、未経験者のみで構成されていたため、利用可能な資産に絞ったマーケティング施策を展開する必要がありました。そこで、MAに蓄積していたハウスリストとセミナー運営のノウハウを活用。MAを通じてハウスリストにステップメールを送り、ナーチャリングを実施した上で、興味を示したリードに電話をかけ、商談につなげるという施策を実行しました。さらに、セミナーの案内メールを送る際には、ハウスリストの情報を活用して各業界に内容を分けて配信。その結果、月に約10件のホットリードに成功したそうです。

このように、ハウスリストは企業の貴重な資源です。顧客の基本情報に加えて、顧客のニーズや過去のアプローチ履歴などを含めて管理することで、顧客の育成や休眠顧客の再活性化が容易になります。大切な資源であるハウスリストを適切に管理し、マーケティングや営業に活用することが成果につながると言えるでしょう。

参照:ハウスリストとは|作り方から効率的に管理・活用する4つのポイント | 株式会社THE MOLTS

https://moltsinc.co.jp/media/knowledge/17573/

ハウスリストのメリット

ハウスリストは自社にとって強力な情報源であり、マーケティングにおいて以下のようなメリットをもたらします。

- 効率的な売上向上

- 新規顧客獲得

- 外部環境に影響されづらい

ここでは、ハウスリストを作成し運用するメリットについて紹介します。

効率的な売上向上

ハウスリストの利用によって、売上向上が期待できます。マーケティングでは消費者との接点を作り、継続的なアプローチを通じて顧客を育てるプロセスが必要です。イベントの開催や広告出稿、顧客リストの購入といった方法でも接点を獲得できますが、これらの手法だと時間や費用がかかり、ハードルの高いマーケティング手法と感じる企業もあるでしょう。

しかし、ハウスリストは既に自社とコンタクトのあるリードの連絡先や属性情報がまとまっており、すぐにマーケティングに活用できます。メールや電話でのアプローチも可能で、相手も自社に興味を持っている可能性が高いため、有益な情報をメール配信するだけでもすぐに購買行動につながることが期待できます。

新規顧客獲得

ハウスリストの活用は、新規顧客獲得の可能性を高めます。ハウスリストには展示会などのイベントで名刺交換をした程度の関係の相手も含まれており、こうしたリードに対して継続的にメールや資料を送付することで、リードナーチャリングしていくと良いでしょう。商品やサービスの情報を継続的に提供することで、相手の興味・関心を醸成し、顧客へとつながる可能性が高まります。

また、ハウスリストにはニーズや取引履歴もまとめるのが一般的です。個別のニーズに合わせた情報提供をおこなうことで購買意欲を向上させ、新規顧客獲得の確率が高まります。

外部環境に影響されづらい

ハウスリストは自社独自のデータであるため、外部環境による影響を受けにくいメリットがあります。外部環境の例として、競合他社の大規模な販促活動、パンデミックによる新規顧客獲得の困難、SNSによるコンテンツマーケティングや口コミの影響、SEOアルゴリズムの変化などが挙げられます。

しかし、ハウスリストを活用すればリードに対してダイレクトにアプローチできるため、外部環境の影響を最小限に抑えることが可能です。リードナーチャリングによって関係の構築・育成を重視していれば、外部環境が変化しても新規顧客獲得の可能性を維持できます。

担当者などの情報管理が可能

ハウスリストには、担当者や決裁者の氏名・役職・部署・連絡先を記録できるため、商談のキーマンに効率よくアプローチできます。適切に管理されていないと、意思決定者に辿り着けず無駄な営業活動になったり、接触が遅れて商談機会を逃すリスクがあります。

一方、ハウスリストを整備しておけば、意思決定者に最短でアプローチできるため、商談化のスピードと確度を高められるのが大きなメリットです。

ハウスリストのデメリット

ハウスリストはマーケティング活動において有効ですが、運用においてはデメリットと思われる点もあるので注意しましょう。

- 作成や管理の手間がかかる

- 作成後も適切な管理が必要

ここではハウスリストを活用するときに注意した方が良いポイントを紹介します。

作成や管理の手間がかかる

ハウスリストは作成に手間がかかります。リストに記載する項目が多いほど負担が大きくなり、接点を持ったリードの情報をルーティンで入力しにくくなることもあります。また、正しく顧客情報が入力されているかをチェックする管理業務も必要になります。誤った顧客情報が含まれていると、今後相手に連絡ができないリスクがあるだけでなく、氏名や所属などを誤って登録して相手に不快な思いをさせる場合もあります。

そのため、ハウスリストの管理には必要な項目を自社の用途に合わせて絞り込み、運用ルールや入力ガイドラインを作成することが必要です。加えて、社員研修を実施して入力や利用を習慣化させることで、制度の高いリスト運用につながります。

作成後も適切な管理が必要

ハウスリストは作成した後も、継続的な管理業務が発生します。ハウスリストに入力されたデータが古くなれば更新が必要であり、管理担当者を決めて運用する労力とコストが発生する点もデメリットの一つです。

例えば、顧客が異動して部署が変わったり、取引先の担当者が交代したりした場合には、ハウスリストの更新が欠かせません。新しい顧客情報を入手したと同時にハウスリストも更新するのが理想的ですが、入力漏れや入力ミス、相手からの連絡が途絶えるなど、情報が古いまま残るケースもあります。四半期か半期を目安に、定期的に情報を点検し、必要に応じて新しい情報を取得・更新していくことが大切です。

ハウスリストの効果的な作り方

ハウスリストの作成には大きく分けて「ML(Marketing Leads:全リード)をリスト化する方法」と「MAL(Marketing Qualified Leads:有効リード)のみをリスト化する方法」の2種類があります。

- ML(Marketing Leads:全リード)をリスト化する方法

企業名・担当者・役職・決裁者・連絡先・商談履歴など、営業活動に必要な詳細情報を含めて整理する手法です。リードの全体像を把握できるため、商談化の精度を高めやすいというメリットがあります。 - MAL(Marketing Qualified Leads:有効リード)のみをリスト化する方法

メールアドレスなど最小限の情報だけをリスト化し、まずは配信基盤を整える手法です。後から徐々に属性情報や履歴を追加できるため、リソースが限られている企業でも始めやすい点が特徴です。

自社の目的やリソースに応じて適切な方法を選び、継続的に更新・精度向上を図ることが重要です。

リストに記載する項目を設定する

ハウスリストに記載する情報は、以下の項目に分けられます。

- 企業名

- 事業内容

- 担当者とその所属部署

- 担当者の役職

- 決裁者の情報

- 連絡先(電話番号やメールアドレス)

- 過去のアプローチ履歴

- 企業とのやり取りで得た情報(企業が抱える悩みや現状の課題など)

上記はあくまで一例であり、必要な情報は企業ごとに異なります。「自社にとって商談に結びつく情報は何か」を意識しながら、記載する内容を精査していきましょう。

情報を整理する

ハウスリストの記載項目を定めたら、過去の営業活動やマーケティングで得られた顧客情報を項目ごとに整理します。あらかじめ情報をまとめておくことで、リストを作成する際に様々な記録媒体から情報を逐一取り出す手間を省くことができます。

項目を定めてからいきなり作成に移っても問題はありませんが、情報の参考元が複数ある場合は混乱して作業の効率性が落ち、完成までに余計な時間がかかる可能性があります。

リストに情報を記載する

整理した情報をもとにリストへ記載していきましょう。基本的にはExcelなどを使った手入力での記載になりますが、入力者とは別にミスをチェックする担当者も確保することをおすすめします。

ハウスリストは顧客アプローチの基盤となるため、その情報に誤りがあると営業活動やマーケティング担当者の信頼、さらには自社の信用低下につながりかねません。入力の負担やミスのリスクを少しでも削減したい場合は、名刺を撮影・スキャンするだけで情報を読み取る「名刺管理ツール」、アプローチ中の顧客の情報やアプローチ履歴を管理できる「SFA(営業支援システム)」などの利用も検討すると良いでしょう。

ハウスリストを効果的に活用するポイント

効果的なハウスリストを効率的に作成するには、基本的な手順を追うだけでなく、いくつかのポイントを意識することが大切です。ここでは、ハウスリスト作成時に大切な3つのポイントをご紹介します。

記載項目は増やしすぎない

ハウスリストの作成でよくある失敗の一つが、記載項目を増やしすぎて情報を十分に活用できなかったり、結果的に入力されなかったりするケースです。顧客情報はできるだけ詳しく記載しようとして、つい記載項目を増やしてしまう方も少なくありません。

重要なのは、多くの情報を記載することではなく、「自社にとって本当に必要な情報を記載すること」です。先述した作成手順でも触れましたが、顧客にアプローチした際に商談へつなげやすい情報かどうかを意識して、記載項目を精査しましょう。例えば、顧客企業の決算期や現在検討中の競合他社、担当者の趣味・嗜好などの情報も場合によって有効に活用できます。

情報は定期的に更新する

ハウスリストは作成したら終わりではなく、定期的な情報の更新が必要です。担当者・決裁者、連絡先など、時間の経過とともに変わることがあり、アプローチ履歴も随時更新する必要があります。情報が変化しているにもかかわらずハウスリストの更新を怠っていると、やがてハウスリストとしての機能が失われてしまうため注意しましょう。

担当者や決裁者、連絡先など頻繁に変更される可能性が低い項目に関しては、半期または四半期ごとなど一定のタイミングで確認・更新すると良いでしょう。

ハウスリスト活用のポイント

効果的なハウスリストを効率良く作成・活用するには、基本的な手順を追うだけでなく、いくつかのポイントを意識することが大切です。ここでは、ハウスリスト作成時に特に大切なポイントをご紹介します。

ハウスリストを活用する目的を明確にする

まず、「なぜハウスリストを作成し、何のために活用するのか」という目的を明確にしておきましょう。企業によって目的は異なりますが、一般的には顧客育成(ナーチャリング)や休眠顧客の掘り起こしに用いられることが多いです。

目的によって見込み客に対して取るべきアプローチ方法は変わります。不適切な方法でアプローチをすれば相手側に不快感を与えたり、コミュニケーションの機会を失ったりする恐れがあるため注意が必要です。

自社に対する顧客の購買意欲・受注確度などの程度を把握する

ハウスリストに記載されている見込み客が、自社の商品・サービスにどれくらいの購買意欲や興味・関心を抱いているのかを正しく把握することも大切です。こうした情報は、適切なコミュニケーション方法を検討するためのヒントになります。加えて、先述した目的も考慮し、アプローチ方法を策定することが成功率の向上につながります。例えばナーチャリングが目的なら、ある程度自社の商品・サービスに興味がある見込み客へ個別に丁寧なアプローチをかけることで成約につながる可能性があります。

一方で休眠顧客への掘り起こしが目的であれば、過去に自社の商品・サービスを検討したものの成約には至らなかった顧客に対して、再び自社の存在をアピールするためにメルマガ配信や架電などを一斉におこなう方が効果的です。メルマガの配信効果やポイントなどについてはこちらの記事で解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

コミュニケーションに対する反響の検証も忘れない

休眠顧客の掘り起こしでは、メルマガ配信や架電といった手法が有効ですが、これらの手法は企業から顧客への一方通行のコミュニケーションで終わってしまう場合も少なくありません。成功率を高めるためには、見込み客の関心をひくアプローチをするだけでなく、実際にどれくらいの反響があったかを検証することが大切です。

顧客に合わせてツールを活用しながら管理する

ハウスリストは量が増えるほど管理が難しくなるため、ツールの活用が効果的です。代表的な活用例をまとめると以下の通りです。

ツール | 活用例 |

名刺管理 | 名刺をスキャンして自動登録、重複排除や最新情報更新を効率化 |

SFA | 架電・訪問など営業履歴を紐づけ、商談状況を可視化 |

MA | 顧客属性や行動に応じてメールを自動配信、ホットリードを抽出 |

CRM | 契約や問い合わせ履歴を一元管理し、関係強化や離脱兆候を把握 |

これらを組み合わせることで、情報の鮮度維持と効率的な営業・マーケティング活動が可能になります。

ハウスリストのデータ管理において注意したい点

ハウスリストは営業・マーケティングにおける重要な資産ですが、古いデータや、不正確・不適切な管理では十分に活用できません。ここでは管理の際、特に意識すべき3つのポイントを解説します。

定期的なデータ品質管理・更新をする

ハウスリストは一度作成して終わりではありません。役職変更や異動、不達メールなどの放置は商談機会の損失につながるので、定期的な更新と内容のチェックをおこないましょう。四半期ごとなど定期的に重複・誤記・不達データを整理し、最新の状態を維持することが重要です。

個人情報の保護を徹底する

ハウスリストには顧客の氏名・連絡先などの個人情報が含まれるため、法令(個人情報保護法など)に準拠した管理体制が必須です。取得時の同意管理、利用目的の明示、アクセス権限の制御、不要になった情報の適切な削除といったルールを徹底しましょう。

適切なセグメンテーションとパーソナライゼーションをおこなう

すべての顧客に同じ内容を送るのではなく、業種・規模・購買段階ごとにセグメントして配信することが効果的です。さらに、顧客の関心や行動履歴に基づき、件名や本文をパーソナライズすることで開封率や成約率を高められます。精度の高いセグメントとパーソナライズこそが、ハウスリストを活かしたマーケティング成功の鍵となります。

ハウスリストからメール配信をするならアララ メッセージへ

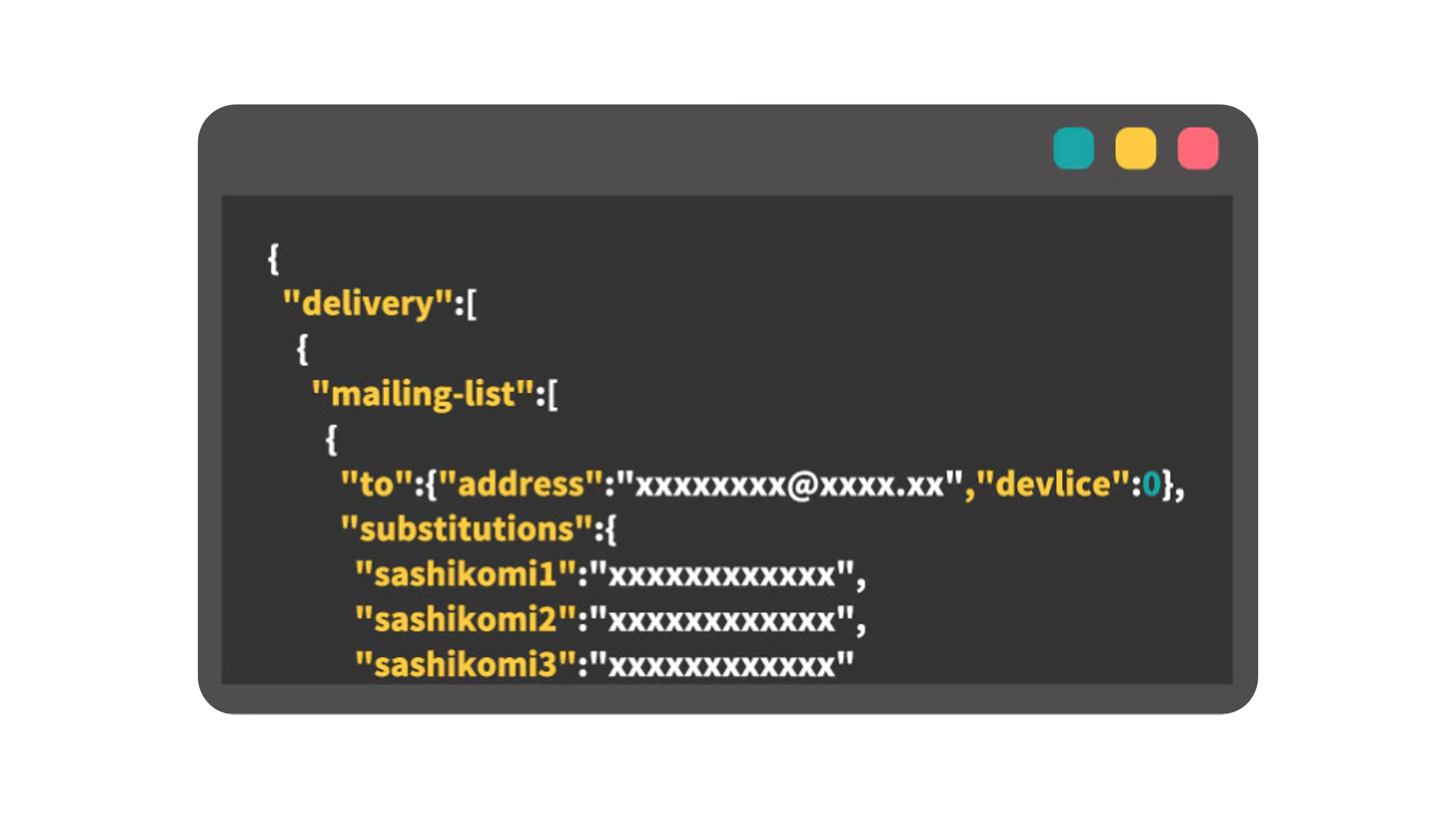

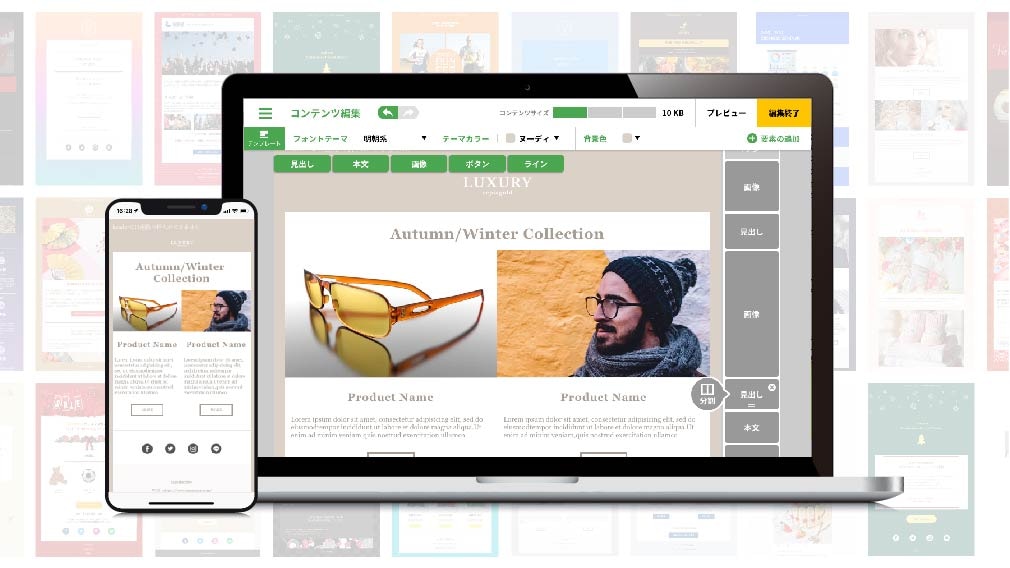

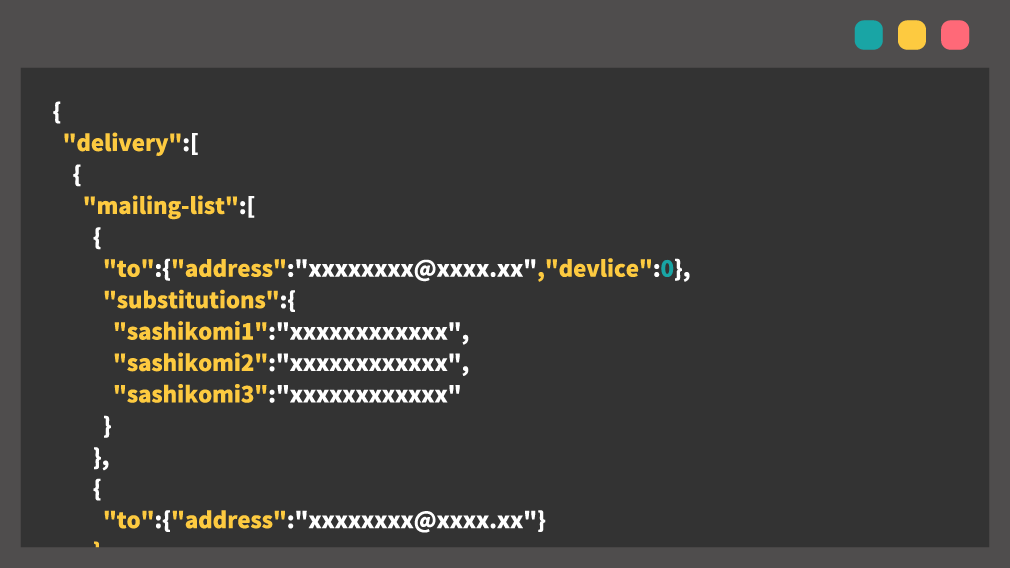

ハウスリストを活用し見込み客へメルマガを配信する場合、大量の配信でも確実にメールを届けることが重要です。メールを確実に届ける、すなわち到達性を高めるには、メール配信サービスが有効です。例えば、アララ メッセージは、高度な配信処理能力と国内ガイドラインに準じた配信エンジンのチューニングを実施しています。これにより、遅延・不達リスクを最小限に抑えながら大量のメールを一斉送信することが可能です。さらに自社開発・運用している国産システムのため、システム上の問題からメール配信におけるコツまで幅広いサポートが可能な点も強みとしています。

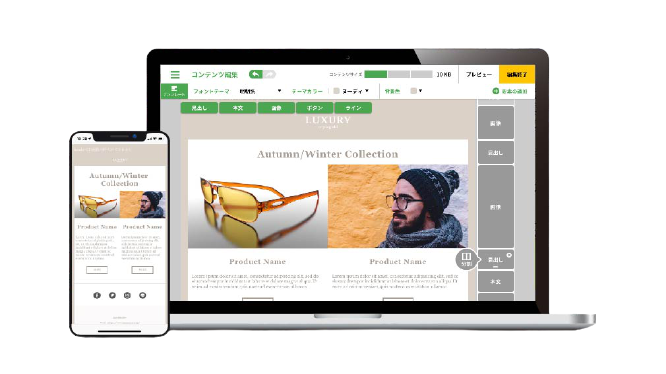

到達性に加え、メール作成の手間を削減する150種類以上のテンプレートも用意。豊富なテンプレートから簡単にHTMLメールを作成できます。プログラミング知識がない担当者様でも、顧客の印象に残るようなデザイン性の高いメールを作成してアプローチの効果を高めることが可能です。

まとめ

自社と接点を持ったことがある見込み客・既存顧客の情報をまとめたリストがハウスリストです。上手に活用することで、顧客ごとに適切なアプローチができるようになります。企業名や連絡先といった基本情報に加え、窓口担当者や決裁者などの重要情報も含まれているため、外堀を埋めず手間をかけずとも確度の高いアプローチができることも大きなメリットです。ただし、ハウスリストは情報を多く盛り込めば良いというわけではありません。今回解説したポイントを意識しながら作成し、自社の目的に合った方法で活用していきましょう。

ハウスリストを活用しながらメルマガ配信などのマーケティングを実施する場合は、より効率的かつ確実な配信を可能とする 「アララ メッセージ」の導入もおすすめです。

導入事例はこちら

関連コラム