メールを一斉送信する方法とは?BCC・CCの違いやマナーや、注意点をわかりやすく解説

多くの人に同じ情報を届けたい場合、メールの一斉送信が便利です。今回は、メールの一斉送信方法や、知っておきたいマナー・注意点についてご紹介します。

目次[非表示]

- 1.メールの一斉送信を活用するシーンとは?

- 1.1.自治体が住民向けに送るさまざまな情報・告知

- 1.2.教育機関から保護者への連絡

- 1.3.ECサイト等での販促

- 1.4.ビジネスでの連絡手段

- 1.5.見込み客や取引先へのフォローアップ

- 2.メールを一斉送信する方法はある?

- 2.1.①Outlook

- 2.1.1.登録したメールアドレスから任意で選ぶ方法

- 2.1.2.作成したグループリストから送信する方法

- 2.2.②Gmail

- 2.2.1.登録したメールアドレスから任意で選ぶ方法

- 2.2.2.作成したグループリストから送信する方法

- 2.3.③メール配信システム

- 2.4.【番外編】Excelで管理しているアドレスに一斉送信する方法

- 3.メールを一斉送信する方法:Outlookのメリット・デメリット

- 4.メールを一斉送信する方法:Gmailのメリット・デメリット

- 5.メールを一斉送信する方法:メール配信システムのメリット・デメリット

- 6.メールを一斉送信する際のマナー

- 7.メールを一斉送信する際のマナー以外にチェックすべき注意点

- 7.1.未着に注意

- 7.2.個人情報漏えいに注意

- 7.3.ファイルサイズに注意

- 7.4.法令・ガイドラインに注意

- 8.メールを一斉送信するときに便利なメール配信システムの主な機能

- 9.メール一斉送信に対応したメール配信システムの選び方とは?

- 9.1.費用で選ぶ

- 9.2.配信スピードや到達率の高さで選ぶ

- 9.3.提供形態で選ぶ

- 9.4.使いやすさで選ぶ

- 9.5.サポートの充実度で選ぶ

- 10.まとめ

メールの一斉送信を活用するシーンとは?

同じ内容のメールを複数の相手に送るとき、一斉送信を活用すると便利です。具体的にどのような場面で役立つのか、活用事例をご紹介します。

自治体が住民向けに送るさまざまな情報・告知

多くの自治体が、住民に向けて気象情報や不審者情報などの防災・防犯を目的とした情報をメールで一斉送信しています。住民の危機管理意識を高め、より多くの人に必要な情報を送る手段として活用されており、地域住民の安全を守っています。

教育機関から保護者への連絡

学校や幼稚園、保育園などの教育機関では、休校情報や行事の連絡などを保護者に向けて一斉配信メールで知らせるケースも増えてきました。従来は緊急連絡網を各家庭に配布し、電話で連絡を回していくことが一般的でしたが、即時性やプライバシーの観点から現在は電話からメールを使った連絡形態へと移行しています。

ECサイト等での販促

ショッピングサイトやニュースサイト、求人情報サイト、旅行情報サイトなど、オンライン上で顧客とやりとりができるサービスの多くは、利用者にメールアドレスの登録を促しています。メールアドレス登録者に対しさまざまな情報を提供する手段としてメールの一斉送信が多く利用されています。

ビジネスでの連絡手段

ビジネスにおいてメールを使う場面は多くあります。重要なお知らせやイベント案内のほか、プロジェクトチームなど複数人で共通認識を持ちながら作業を進める場合は、特に一斉送信が便利です。

見込み客や取引先へのフォローアップ

これから顧客になり得る人や取引先には、営業フォローとしてメールを一斉送信することもあります。例えば、新商品の情報提供やセミナーの案内などがあげられます。

メールを一斉送信する方法はある?

メールを一斉送信する方法として、メールソフトの活用やメール配信ツールを利用する方法などがあります。それぞれの具体的な特徴や送信方法を見ていきましょう。

①Outlook

OutlookはMicrosoft社が提供しているメールソフトで、予定表や連絡先の登録、スケジュールの管理などメール以外の機能も充実している点が特徴です。一斉送信する際は、連絡先リストに登録したメールアドレスから任意で選ぶ方法と、あらかじめ作成したグループを選ぶ方法の2種類があります。

登録したメールアドレスから任意で選ぶ方法

まずは、送信先のメールアドレスを「連絡先に追加」し登録します。連絡先に追加すると、登録済みのメールアドレスが一覧表示されるようになります。

複数のメールアドレスに一斉送信したい場合は、この連絡先リストを開いた状態で、「Ctrlキー」を押しながら、送りたい相手をクリックします。そうすることで、メールの宛先に選択した複数の送信先にメールを一斉送信できます。

作成したグループリストから送信する方法

仕事のプロジェクトチームなど、今後も同じメンバーに一斉送信する可能性が高い場合は、グループリストを作っておくと便利です。グループリストの作成から一斉送信までの手順は以下の通りです。

【ステップ1】連絡先グループを作成する

- ナビゲーションバーから「人」アイコン(または「連絡先」)を選択

- [ホーム]タブ >[新しい連絡先グループ]を選択

- 「名前」欄に、グループの名前を入力

- [メンバーの追加]をクリックし、次のいずれかを選択。必要な人数分、メンバーを追加していく・Outlookの連絡先から選ぶ:「アドレス帳から選択」・新しいメールアドレスを入力:「新しい電子メール連絡先」

- 入力が終わったら、[保存して閉じる]をクリック

【ステップ2】グループに一斉送信する

- [ホーム]タブ > [新しいメール]をクリック

- [宛先]欄に、先ほど作成したグループ名を入力すると、自動的に候補が出るので選択

- 件名と本文を入力し、[送信] をクリックすると、グループ内の全員に一斉送信される

②Gmail

Gmailは、Google社が提供する無料のメールソフトです。Outlookと同様に、一斉送信の方法は、任意で複数の宛先を選ぶ方法、あらかじめ登録したグループから送信する方法、の2通りがあります。

登録したメールアドレスから任意で選ぶ方法

まずはメールアドレスの登録方法を押さえておきましょう。Googleアプリ(サービス)の一覧から「連絡先」を選び、「連絡先の作成」を選択、名前なども一緒に登録しておきます。

一斉送信をする場合は、Gmailを開いて「+作成」ボタンを押します。メール画面が開いたら、「宛先」「CC」「BCC」のいずれかをクリックして送信したい人を選んでいきます。「Ctrl」キーを押しながらクリックすると複数人を選択できます。

作成したグループリストから送信する方法

複数回にわたり同じメンバーへ一斉送信をおこなう予定がある場合は、Outlookと同様、グループリストを作っておきましょう。

【ステップ1】連絡先グループを作成する

- 左メニューから「ラベルを作成」をクリック

- 連絡先にラベルを付ける

- ラベルに追加したい連絡先をチェック(複数選択可)

- 画面上部のツールバーにある「ラベル」アイコンをクリック(タグのような形)

- 先ほど作成したラベル名にチェックを入れて「適用」

【ステップ2】グループに一斉送信する

- 左上の「作成」ボタンをクリック

- 宛先欄にラベル名を入力

- メールを作成して送信

- 件名と本文を記入し、[送信] をクリックすると一斉送信される

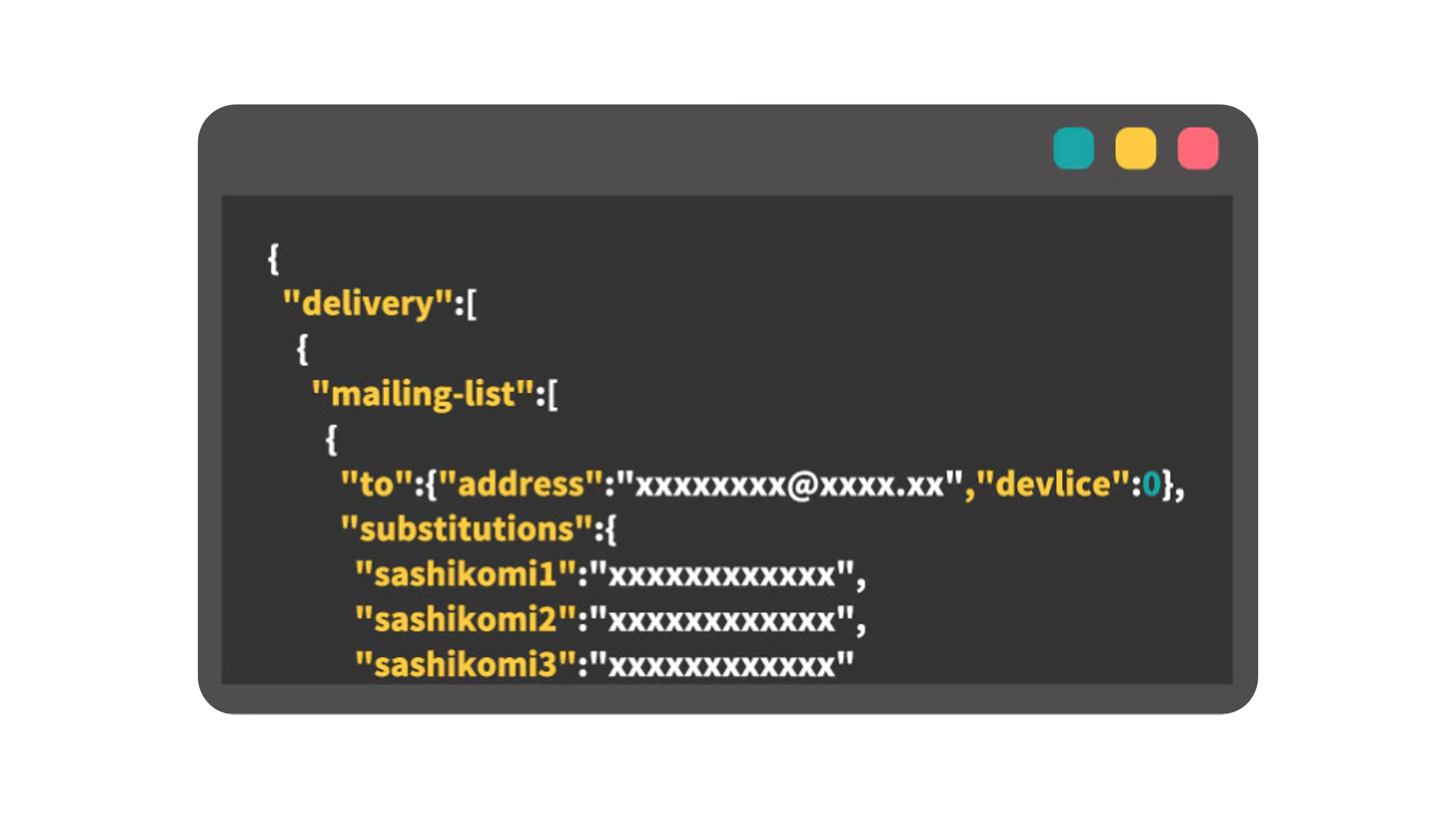

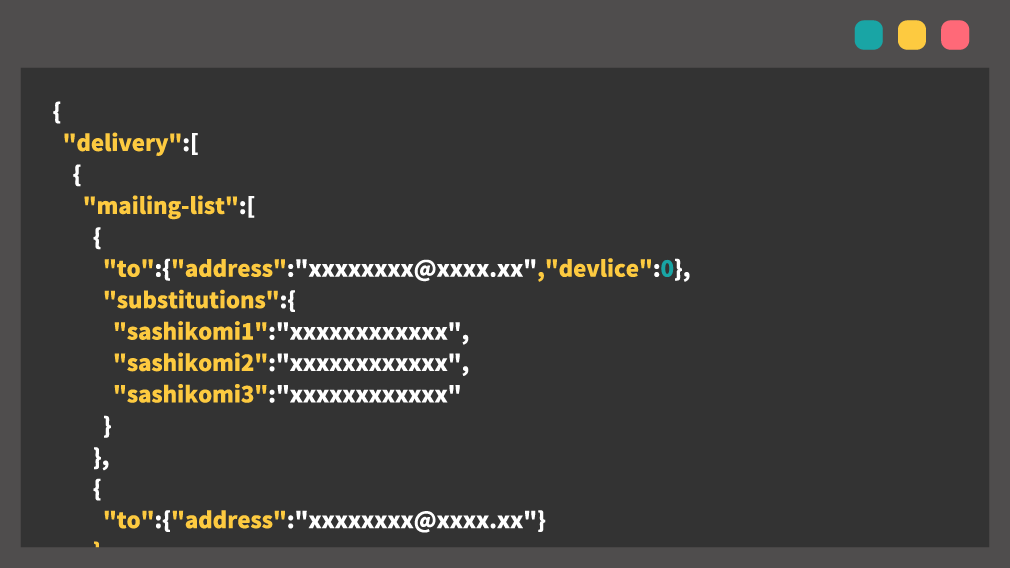

③メール配信システム

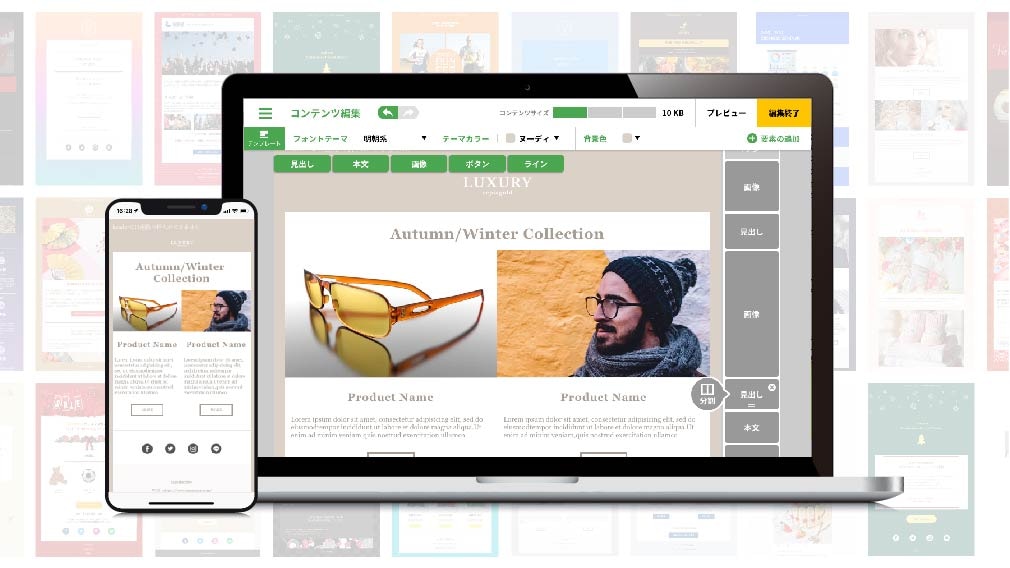

メール配信システムは、多数の宛先に対して一斉または個別にメールを自動で送信できるツールです。主に企業がマーケティングメールやトランザクションメール(ユーザーのアクションに応じて自動送信されるメール)として、利用しており、配信予約や開封率の分析、セグメント配信などの機能を備えています。仕様は製品によって異なりますが、主流となっているクラウド型のメール配信システムであればPCとインターネット環境だけで利用できます。

【番外編】Excelで管理しているアドレスに一斉送信する方法

送信先の名前や所属などの情報をExcelで管理している場合、メールアドレスも一緒にリスト化しているケースが多いでしょう。Excelに入力されたメールアドレス情報を使う場合は、以下のような手順で一斉配信の設定ができます。

まず、メールアドレスが入力されているセルだけ部分コピーし、別のシートに「形式を選択して貼り付け」内の「行/列の入れ替え」にチェックを入れてOKを押下し、貼り付けます。「名前を付けて保存」で保存ファイル形式をCSVにすると、カンマ区切りで横に並んだ状態のメールアドレスをメモ帳から開くことができます。

メモ帳は、保存されたCSVファイルを右クリックし「プログラムから開く」の中から開けます。メモ帳にあるメールアドレスをすべてコピーして、メールソフトの宛先に貼り付けると一斉送信できます。

次からは、前述したメールを一斉送信する方法3つについて、それぞれのメリットとデメリットを説明します。

メールを一斉送信する方法:Outlookのメリット・デメリット

まずは、Outlookを使った一斉送信についてのメリット・デメリットについてです。

メリット

Outlookは無料で容量も気にかけず利用できる点がメリットです。コストを抑えたい場合や、日頃からOutlookメールを利用している場合には使いやすいでしょう。

デメリット

Outlookメールは一斉送信に特化したソフトではないため、大量の一斉送信には向かない点がデメリットです。サーバのダウンや、プロバイダや携帯キャリア各社からスパムメールだと誤認されてしまう恐れもあります。

また、誤送信にも十分な注意が必要です。BCCで送ったつもりがCCで送られていた場合、一斉送信した人たちにメールアドレスが流出することとなります。

メールを一斉送信する方法:Gmailのメリット・デメリット

次に、Gmailで一斉送信する場合のメリット・デメリットも見ていきましょう。

メリット

Gmailも、Outlookと同じく無料で利用できる点がメリットです。スマホ向けのアプリもあり、インターネットさえ通じていれば外出先からの送信も容易にできます。

デメリット

こちらもOutlookと同様に、誤送信による個人情報の漏えいには注意が必要です。また、大量送信には適していないため、プロバイダや携帯キャリア各種からスパムメールだと誤認される恐れもあります。

メールを一斉送信する方法:メール配信システムのメリット・デメリット

続いて、メール配信システムのメリット・デメリットも確認しておきましょう。

メリット

製品にもよりますが、短時間で大量に一斉配信できる点が大きなメリットでしょう。エラーログの処理やメールサーバの管理をシステム提供業者に任せられる製品も多いため、初心者でも簡単に利用できます。また、SPFやDKIMなどの設定やエラーメールの自動処理機能など、迷惑メール対策をしているシステムが多いため、OutlookやGmailに比べスパムメールと誤認されにくく、メールの到達率も高くなる可能性があるのもメリットの一つです。

さらに、メール配信の効果を測定する機能が搭載されているため、マーケティングの一環でメール配信する場合にも適しています。

デメリット

メール配信システムの場合、月額費用が発生する点がデメリットです。クラウド型のシステムの場合はPCとインターネット環境があれば利用できるため、初期費用を抑えて導入できますが、費用が気になる方にとっては月々の負担が懸念点になるかもしれません。

メールを一斉送信する際のマナー

一斉送信の場合、個人に送るメールとは違う部分もあるためマナー違反にならないよう注意が必要です。

宛名は正式名称で順番通りに

基本的に、メールの冒頭は相手の会社名・部署名・役職名・氏名(様)という順番で記載するのがマナーです。略称を使わずに正式名称で記載しましょう。複数人の名前を記載する場合は、役職が上の人の名前から書きます。送信先が多い場合は「各位」や「皆様」という言葉を使うことも可能です。

複数の会社に送信する場合は会社単位で宛名を記載する

複数の会社へメールを一斉送信する場合は、会社単位で宛名を正確に記載することがビジネスメールの基本マナーです。異なる企業の担当者が混在するメールでは、宛名が曖昧なままだと「誰宛の情報なのかわからない」「自社に関係があるのか判断できない」といった混乱を招き、結果として返信率の低下や誤解によるトラブルにつながる恐れがあります。同じ姓の方が宛名に存在する場合は特に混乱を招きやすくなります。

また、取引先ごとに宛名を整えることで、相手への敬意や配慮が伝わり、ビジネス上の信頼性も向上します。さらに、CC・BCCを利用する際も、宛名の書き方が不適切だとマナー違反と受け取られかねません。

一斉送信であっても、個別送信と同じレベルの礼儀を意識し、会社名・部署名・担当者名を丁寧に記載することが、円滑なコミュニケーションと良好な関係構築につながります。

TOとCC、BCCをきちんと使い分ける

メールの宛先をTOとする場合、メインの送り先であることを示すだけでなく、返信して欲しいなどのリアクションを求める意味も込められます。TOに送信先全員のアドレスを入れても問題ないため、複数の人に送るメールという理由だけでCCやBCCを安易に選ばないようにしましょう。

メールを一斉送信する際のマナー以外にチェックすべき注意点

メールの一斉送信では、マナーを守ること以外にも注意点があります。具体的に見ていきましょう。

未着に注意

メールの未着の原因として、プロバイダーからのブロックにも注意が必要です。大量のメールを一斉送信すると、相手側のサーバーが迷惑メールと誤認してブロックしてしまうことがあります。特に、個人の同一IPアドレスからの送信は避けた方が良いでしょう。

個人情報漏えいに注意

メールの一斉送信をBCCで送る場合、誤ってCCで送ってしまわないよう配信前に十分に確認するようにしましょう。こうした人為的なミスが大きな問題に発展し、信用を損ねてしまう原因になりかねません。

ファイルサイズに注意

メールボックスには容量が設定されています。送信したいメールにファイルを添付する場合、サイズが大きくなりすぎると相手の残り容量によっては未着になる可能性があります。また、容量に問題がなくても、添付ファイルのサイズが大きいメールの送信は時間がかかり、エラーのリスクも高まります。

法令・ガイドラインに注意

メルマガなど、広告や宣伝目的の一斉送信は、「特定電子メール法」を遵守しておこなう必要があります。この法律では、メールの送信には事前に受信者から許可を得ることや、同意を得たことの記録を保存すること、配信の停止を求められた場合は即座に停止することなどのルールが定められています。

メールを一斉送信するときに便利なメール配信システムの主な機能

メール配信システムには、便利な機能が搭載されています。製品により異なる部分もありますが、代表的なものをご紹介します。

差し込み機能

一斉送信であっても、受信者一人ひとりに対して送るメールのように見せることができる機能です。具体的には、件名やメール本文に個人名を挿入したり、受信者の購買履歴や閲覧履歴などから関心の強そうなコンテンツを差し込んだりできます。

セグメント配信

セグメントとは、性別や年齢、居住地などの属性で分けたグループのことを指します。セグメントごとに一斉配信することで、より強い関心のある人たちに必要な情報を提供することができます。

ステップメール

顧客の状況に合わせて段階的にメールを送ることができる機能です。何日後にどのような内容のメールを送るのか、事前に決めたとおりに自動で送信できるため、継続的に顧客とのコミュニケーションをはかることができます。

HTMLメール

文字のみの単調なメールではなく、カラフルな色やフォントの変更、画像の表示などのデザイン装飾が挿入できるメールを指します。受信者の目に止まりやすく、内容も分かりやすくなるといったメリットがあります。メール配信システムの機能を使うと、専門的な知識がなくても簡単に作成できます。

メール一斉送信に対応したメール配信システムの選び方とは?

メールの一斉送信の頻度が多い場合は、キャリアブロックなどによる不達を回避し、確実に届けられるメール配信システムの利用が便利です。選ぶ際は、以下のポイントを見て検討しましょう。

費用で選ぶ

メール一斉送信に対応した配信システムにかかる費用は、無料と有料のものがあり、配信通数や機能などによって変わってきます。自社の配信通数や配信頻度などにあったシステムを選ぶようにしましょう。

配信スピードや到達率の高さで選ぶ

メールの未着を起こさないために、スパムメールと誤認されず確実に届くシステムであることは重要なポイントです。到達率の高さや配信スピードをチェックして選びましょう。

提供形態で選ぶ

メール一斉配信システムは、クラウド型とオンプレミス型の2種類があります。クラウド型はPCとインターネット環境があれば利用できるため、導入にさほど手間や費用がかかりません。

一方、オンプレミス型は社内のサーバにシステムをインストールする必要がありますが、自社独自の仕様にカスタマイズできる点がメリットです。自社のシステム環境にあった形態を選びましょう。

使いやすさで選ぶ

既存システムと連携できるかどうかや、使いやすいかどうかも、システム導入後の運用・管理に大きな影響を及ぼします。メール配信に携わる担当者の技術レベルを踏まえて選ぶと良いでしょう。既存システムとの連携機能が不十分だと、移行までに時間がかかる恐れがあるため、しっかり確認しておきましょう。

サポートの充実度で選ぶ

不具合が生じた時や、使い方が分からない時などに、できるだけ素早く対応してくれると安心です。特に、初めてメール配信システムを導入する場合は、分からない部分も多く不安もあるでしょう。電話やメールがすぐにつながり速やかにサポートが受けられるかどうかや、操作マニュアルの分かりやすさなども含めて判断しましょう。

まとめ

メールの一斉送信は、少人数宛てであればOutlookやGmailといった多くの人が気軽に利用しやすいシステムが便利かもしれません。しかし、大量のメールを一斉に送りたい場合は、キャリアブロックなどによるメール不達のリスクが生じます。

大量のメールを一斉に配信したい場合は、メールの不達や遅延を低減するメール配信システムの利用がおすすめです。アララでは、単月利用可能・月額9,500円から手軽に利用できるメール配信サービス「アララ メッセージ」を開発・提供しています。無料トライアルも用意していますので、「ちょっと試してみたい」という方は、お気軽にお申込みください。

著者 メール配信運用、メールマーケティングに関する情報をお届けするコラムです。“知ってるとちょっとイイコトがある”情報を発信します。 |

関連コラム