特定電子メール法とは?法律順守のポイントとガイドライン違反事例を解説

メールマーケティングをおこなうにあたって、必ず知っておかなければならない「特定電子メール法」ですが、十分に理解していますか?本記事では、メルマガご担当者様の「今さら聞けない」を解決します。

目次[非表示]

- 1.特定電子メール法とは?迷惑メールを規制する法律

- 1.1.特定商取引法との違いについて

- 2.特定電子メール法を遵守する3つのポイント

- 2.1.①オプトイン|メール送信の同意を得る

- 2.2.②表示義務|同意を得た証明

- 2.3.③オプトアウト|配信解除の意思表示

- 3.特定電子メール法を違反した場合の罰則

- 4.特定電子メール法のガイドライン違反事例

- 5.特定電子メール法の適用範囲

- 6.特定電子メール法に違反しないための対策

- 6.1.事前同意を得た記録を保存する

- 6.2.措置命令に違反しないように注意する

- 6.3.社内コンプライアンスを強化する

- 7.参考:特定電子メール法以外にも知っておきたい「個人情報保護法」

- 8.オプトアウト機能がついたアララ メッセージ

- 9.まとめ

特定電子メール法とは?迷惑メールを規制する法律

特定電子メール法とは、正式名称を「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といい、一般的には「迷惑メール防止法」とも呼ばれます。営利目的で多数の宛先に配信される迷惑メールを規制する法律で、インターネットの普及に伴い迷惑メールが社会問題化したことを受けて制定されました。

<特定電子メールの歴史> 平成14年 : 4月成立、7月施行 平成17年 : 特定電子メールの範囲拡大、架空アドレスへの送信禁止 平成20年 : オプトイン規制の導入 |

特定商取引法との違いについて

特定電子メール法に関連する法律として「特定商取引法」があります。両者は混同されやすいものの、目的や規制の対象が異なります。特定電子メール法は、電子メールの送受信に支障をきたさないよう、広告宣伝メールの送信そのものを規制する法律です。そのため、規制対象となるのは「送信者」や「送信を委託した事業者」となります。

一方で、特定商取引法は消費者保護や公正な取引の実現を目的とし、訪問販売や通信販売などの広告や勧誘行為を規制しています。メールに関しては、広告主である販売業者などが消費者に向けて商品やサービスの宣伝をおこなう際に適用されます。

つまり、特定電子メール法は「誰がどのようにメールを送信するか」を規制する法律であり、特定商取引法は「広告主がおこなう販売や勧誘の内容・方法」を規制する法律と整理できます。

特定電子メール法を遵守する3つのポイント

①オプトイン|メール送信の同意を得る

現在の特定電子メール法では、あらかじめ同意した相手にのみ広告宣伝メールを送信できる「オプトイン方式」が義務付けられています(法第3条第1項【特定電子メールの送信の制限】)。 ウェブフォームから会員登録や資料請求をする際に「個人情報の取得に関する同意をする」あるいは「メールマガジンの購読を希望する」といったチェックボックスを見たことはありませんか。

このチェックボックスにチェックを入れることで、ユーザーがオプトインによる同意をした、とみなされます。

総務省のガイドラインではより具体的な項目が推奨事項としてあげられています。

<ガイドラインでの同意取得の推奨事項>

|

②表示義務|同意を得た証明

配信するメールは、ユーザーが事前に同意したメールであるか判断できるよう、分かりやすい内容である必要があります。そのため、同意を得た上で広告宣伝メールを送信する場合でも、送信者にはメール本文内もしくはリンク先ページ内に以下の表示をおこなう義務があります。(法第4条[表示義務])

<表示が義務付けられている事項>

|

③オプトアウト|配信解除の意思表示

オプトインがメールの受信の同意を得る仕組みであるのに対し、オプトアウトはメール受信の拒否を意思表示するものです。ユーザーが簡単にオプトアウトの意思表示ができるよう、メール本文内に「配信解除手続きはこちら」といった文言を記載する必要があります。

▼弊社が配信するメルマガのフッター

配信解除の意思表示

これら3つのポイント以外にも「送信元アドレスのなりすまし」も禁止されています(法第5条【送信者情報を偽った送信の禁止】)。 送信元アドレスをなりすましたり、表示しないようにするのも違法となります。

特定電子メール法を違反した場合の罰則

特定電子メール法に違反した場合、罰則が科される可能性があります。違反の内容によっては、個人に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、法人に対しては「行為者を罰するほか、3000万円以下の罰金」が課せられることがあります。また、企業は信用を失い、イメージダウンによる長期的なダメージを受ける可能性もあります。自社のマニュアルやコンプライアンスが法律に準拠しているか、改めて確認しておきましょう。

- 関係法令・ガイドライン

- パンフレット・ハンドブック

※参考:特定電子メール法の概要

(引用:一般財団法人日本データ通信協会「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント 」 )

項目 | 詳細 | |

目的 | 電子メールの送受信上の支障の防止 | |

規制の対象となる電子メール | 自己または他人の営業につき広告または宣伝をおこなうための手段として送信をする電子メール | |

規制対象となる者 |

| |

規制などの内容 | オプトイン方式 |

|

架空の電子メールアドレス(※1)をあて先とする電子メールへの対策 |

| |

送信者情報(※2)を偽装した電子メールへの対策 |

| |

電気通信事業者などに対する求め | 総務大臣は、電子メールアドレスなどについての契約者情報の提供を求めることができる | |

※1 プログラムにより自動的に作成された電子メールアドレスであって、利用者がいないもの

※2 送信に用いた電子メールアドレス、IPアドレス、ドメイン名

特定電子メール法のガイドライン違反事例

特定電子メール法は法律として明文化されているだけでなく、総務省によるガイドラインも定められています。違反が確認された場合は厳しい措置が取られ、実際に企業や個人が違反と認定され、行政処分や刑事事件に発展した事例も少なくありません。ここでは代表的な違反事例を3つ紹介します。

違反事例1:受信者の同意を得ない広告メールの送信

ある企業は、利用者の同意を得ずに自社サービスに関する広告メールを一方的に送信していました。さらに、同意取得の記録を残していなかったことや、メール内に必要な表示事項を記載していなかったことも発覚。その結果、総務省および消費者庁から特定電子メール法違反として措置命令を受けました。

参考:総務省「株式会社MOTHERに対する特定電子メール法違反に係る措置命令」

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000036.html

違反事例2:誇大広告表示と表示義務違反

別の企業では、広告メールに必要な表示事項を記載せず、さらに誇大な表現を用いて受信者を誤解させる内容を発信していました。その結果、受信者が意図しない契約を結ぶなどの被害が発生し、行政から3カ月間の業務停止命令が科されました。

参考:迷惑メール白書2021https://www.dekyo.or.jp/soudan/data/anti_spam/whitepaper/2021/wp2021_data.pdf

違反事例3:送信者情報の偽装による逮捕

迷惑メールの中には、送信者情報を偽装して発信者を特定できなくする「なりすまし」の手口があります。東京都内の男女7人は、この手口で違反メールを送信したとして、京都府警や山梨県警によって逮捕されました。その後も複数の都県で同様の摘発がおこなわれ、違法性の高さと社会的影響の大きさが浮き彫りになっています。

参考:迷惑メール白書2021

https://www.dekyo.or.jp/soudan/data/anti_spam/whitepaper/2021/wp2021_data.pdf

特定電子メール法の適用範囲

適用されるメール

特定電子メール法の対象となるのは、営利目的で送信される広告や宣伝を含む電子メールです。具体的には以下のようなケースが該当します。

- 企業や個人事業主が送る広告・宣伝メール

例:新商品やキャンペーン情報を紹介するメールマガジン - 自社サービスや商品への誘導を目的としたリンク付きメール

例:メール内リンクからECサイトや申込ページに誘導するもの - SNSや知人を装い、URLクリックを促す迷惑メール

例:知人からの連絡に見せかけ、不正サイトへ誘導するケース - 懸賞や当選通知を装った広告メール

例:「当選おめでとう」と称して特定サイトにアクセスさせるもの

また、広告や宣伝の意図がある限り、事業者が送信するあらゆるメールが対象です。本文に広告表現がなくても、リンク先で宣伝している場合は規制対象になる点に注意が必要です。

適用対象外のメール

一方で、広告や宣伝を目的としないメールは特定電子メール法の適用対象外です。具体例は以下の通りです。

- 確認コードや認証メール

例:アカウント登録や二段階認証で送られるワンタイムパスワード - 料金請求や支払い明細など取引関連の通知メール

例:携帯料金、公共料金、クレジットカードの利用明細 - 予約や手続きに関する連絡

例:航空券やホテル予約の確認、キャンセル手続きの通知

ただし、これらのメールでもリンク先に広告要素が含まれる場合は規制対象となることがあります。また、国外から送られる広告メールも対象となるため、国際的な配信にも注意が必要です。

特定電子メール法に違反しないための対策

特定電子メール法は、社会的にも大きな影響を持つ法律であり、違反が確認されれば行政処分や刑事罰による重大なリスクを伴います。しかし、日々のメール運用において適切な対策を講じれば、お客様への信頼を維持しつつ、安全なマーケティング活動を実現できます。ここからは、特に押さえておきたい3つの実務対策を、最新情報を踏まえて詳しく解説します。

事前同意を得た記録を保存する

特定電子メール法の「オプトイン規制」により、広告・宣伝目的のメールを送信する前に受信者の明確な同意を得る必要があります(法第3条)。

- 同意内容・方法・日時の記録化

- チェックボックスの操作ログ

- ダブルオプトインで送信した確認メールの履歴

- 同意内容を保持したフォーム画面

- 表示内容の明確化

同意フォームには、「広告メールを送信する旨」と「送信者情報(会社名など)」を明記し、視認性の高い状態で表示しましょう。 - 第三者経由での同意にも注意を

広告媒体やプラットフォームを通じて同意を得る場合には、送信元が明確でないと法的に無効と判断される可能性があります。 - 例外ケースの適用確認

すでに取引関係にある顧客や名刺交換等でメールアドレスをした相手などには、一部同意不要となるケースもあります。ただし、通信販売に関しては例外適用されず特定商取引法が優先されるため、注意が必要です。

措置命令に違反しないように注意する

違反が認められた場合、総務省や消費者庁から措置命令が発出され、再発防止のための改善を指示されることがあります。命令に従わない場合は刑事罰の対象となる重大なリスクがあります。

- 是正命令が出たら即時対応を

対象メールの送信停止はもちろん、内容やシステムの見直し、関係各部署への連絡など速やかな対応が求められます。 - 再発防止策の実施

措置命令後には、社内プロセスやメール配信手順の見直し、再発防止策の策定と徹底が必要です。不備ある体制の放置は、さらなる法的問題につながります。 - 過去事例の教訓

違反後に配信を継続した企業が逮捕されたケースも報告されており、行政命令への迅速な対応は信用維持にも直結します。

社内コンプライアンスを強化する

法令を理解するだけでは不十分です。メールマーケティングに関わるすべてのスタッフが適切に理解し遵守する体制を整えることが不可欠です。

- 研修・教育の実施

新人研修はもちろん、法改正時や新プロジェクト開始時にも定期的な研修を実施し、法令遵守の意識を組織に浸透させましょう。 - チェック体制の導入

メール配信の直前に、表示義務(送信者名、配信停止リンクなど)の確認チェックリストを設けることで、送信前にリスクを排除できます。 - 監査体制の整備

定期的なメール運用監査やログ確認、内部監査の仕組みを整備し、法令違反が発生しにくい体制を構築しましょう。 - マニュアルとガイドラインの整備

法令遵守のマニュアルを文書化し、社内ポータルなどで共有することで、関係者がいつでも確認できるようにするのが理想です。

参考:特定電子メール法以外にも知っておきたい「個人情報保護法」

メール配信の際には特定電子メール法だけではなく個人情報保護法にも気をつけなくてはいけません。個人情報は氏名や住所、電話番号だけでなくメールアドレスも該当します。弊社ではアララ メッセージだけでなく、個人情報検出・管理ソリューションP-Pointerも提供しています。個人情報保護法については、サイト内で解説していますのでぜひご覧ください。

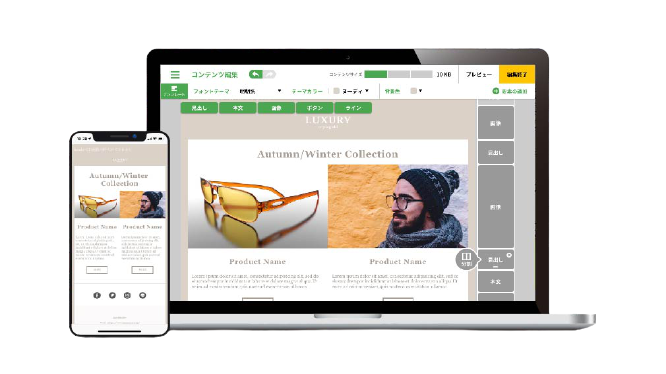

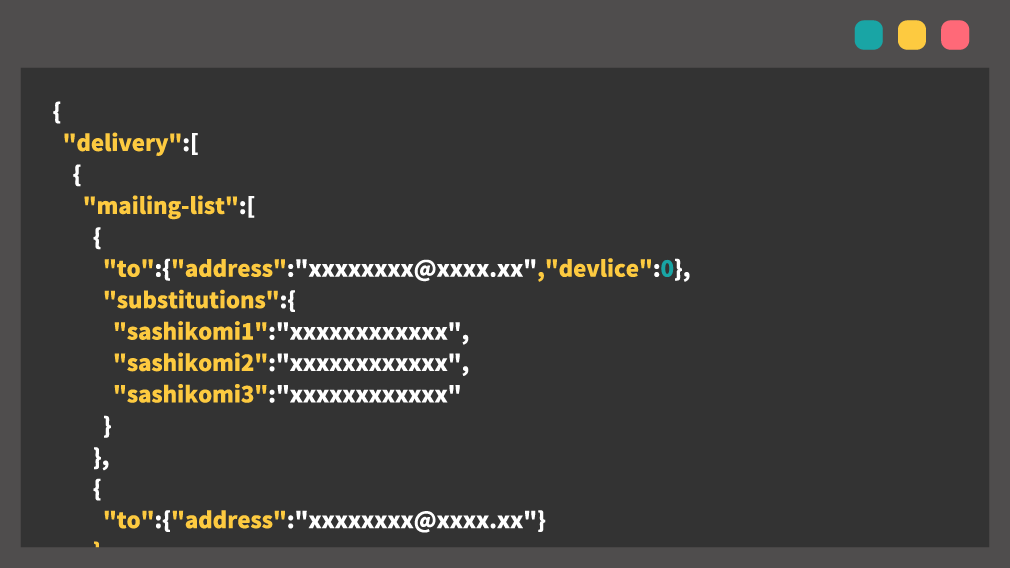

オプトアウト機能がついたアララ メッセージ

メール送信の同意を得るオプトイン、同意を得ていることの分かるメール配信、そしてメールの中で配信解除ができるオプトアウト。特定電子メール法を3つのポイントに分けて解説しました。それぞれを理解し、ルールを守ったメール配信をおこないましょう。弊社の提供しているアララ メッセージにはオプトアウトとして使える配信停止フォームの機能があります。

▼アララ メッセージの配信停止フォーム画面

ユーザーは受信したメール内のURLをクリックすることで、フォームから簡単に配信解除をおこなえます。配信解除リクエストはアララ メッセージ内で自動で処理されるため、送信側は解除の作業も不要です。ご紹介した機能に関心をお持ちいただけた場合や、メール配信についてのご相談はいつでも受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

特定電子メール法(正式名称「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」)は、迷惑メール防止と利用者保護を目的として制定されました。繰り返しになりますが、遵守すべきポイントは、

- オプトインでの同意取得

- 送信者情報などの表示義務

- オプトアウトの明確化

の3点です。違反すれば罰則や信用失墜につながるため、記録保存や社内体制の強化が欠かせません。法令を正しく理解し、安心で信頼されるメール配信を実現しましょう。

関連コラム