送信ドメイン認証とは?仕組みと迷惑メール対策技術について紹介

昨今、実在のメールアドレスを装ってなりすまし、受信者の重要な情報を騙し取ろうとする「なりすましメール」の被害が後をたちません。正規のメールアドレスからの送信であることを証明する「送信ドメイン認証」をおこなうことはリスク管理だけでなく、なりすましメールの被害防止にもつながります。

本記事では、送信ドメイン認証の仕組みについてご紹介します。

目次[非表示]

送信ドメイン認証とは?

送信ドメイン認証とは、メールの送信者情報が正しいものであることを証明する仕組みを指します。なりすましメールなどの迷惑メールは、ほとんどが実在するメールアドレスを装って送られているため、受信者がなりすましメールだと気づかず騙されてしまうことが問題となっています。

送信ドメイン認証をおこなうことで、そのメールアドレスが正しいかを証明でき、受信者は正規の送信者からのメールかどうかを判断できるようになります。これにより、なりすましメールから不正サイトへ誘導されるといった被害を防ぎやすくなるのです。

送信ドメイン認証の3つの方式

送信ドメイン認証は、「SPF」と「DKIM」、「DMARC」の3種類の方法があります。詳しく見ていきましょう。

SPF

SPFとは「Sender Policy Framework」の略で、送信元のIPアドレスを元に正規のものか判断する、送信ドメイン認証技術の一つです。メール送信元IPアドレスを送信側のDNSへあらかじめ登録することで、メールを受信した受信側メールサーバが怪しいメールでないかを送信側のDNSに確認します。

DNSとは、IPアドレスとドメイン名を紐づけるシステムのことを指します。メールを受け取る受信サーバが、実際にメールを送ってきたメールサーバのIPアドレスと、送信元ドメインに紐づけられているSPFレコードの内容を照会し、一致すれば正しい送信元からのメールであることが証明できるという仕組みです。

DKIM

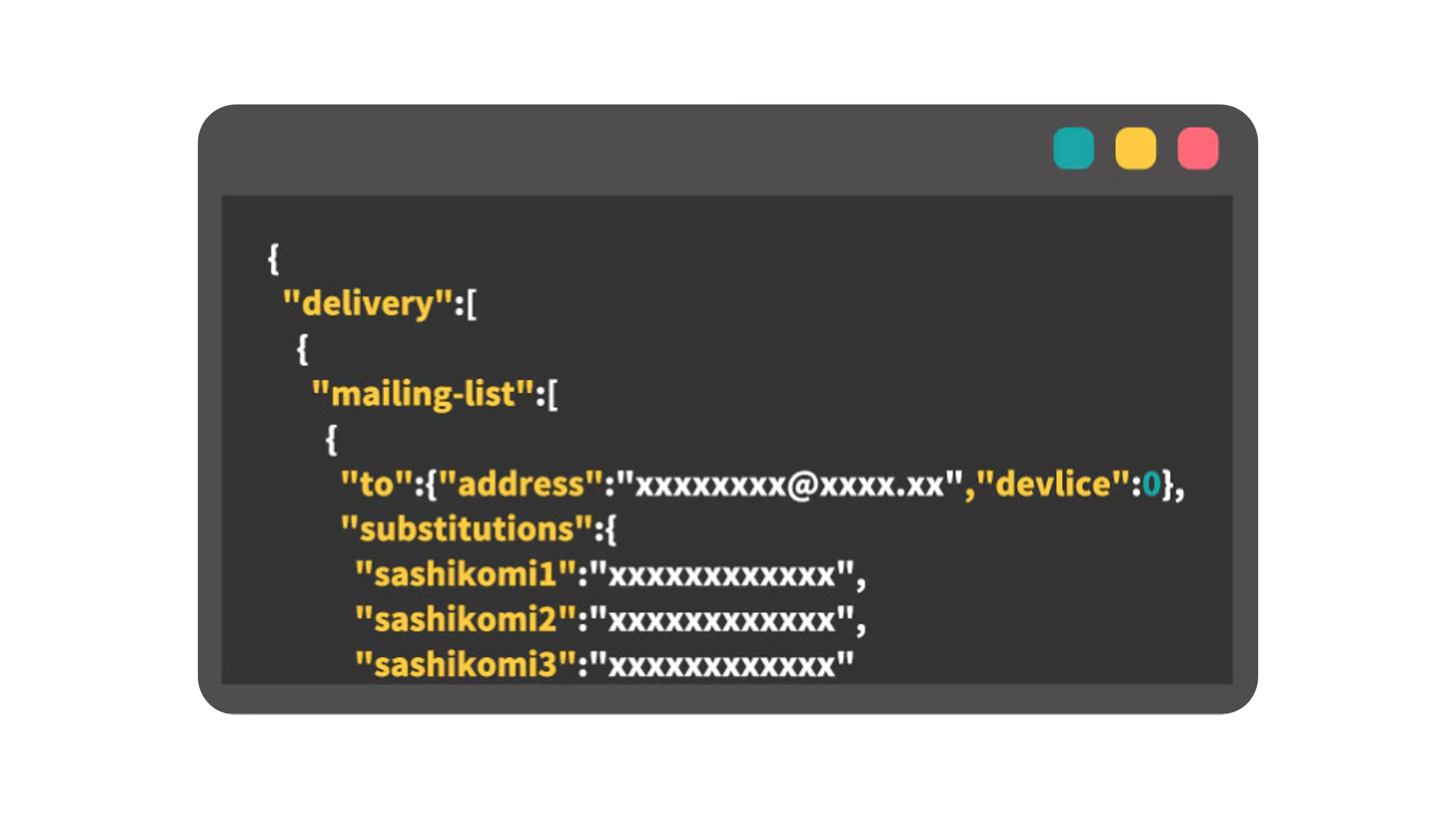

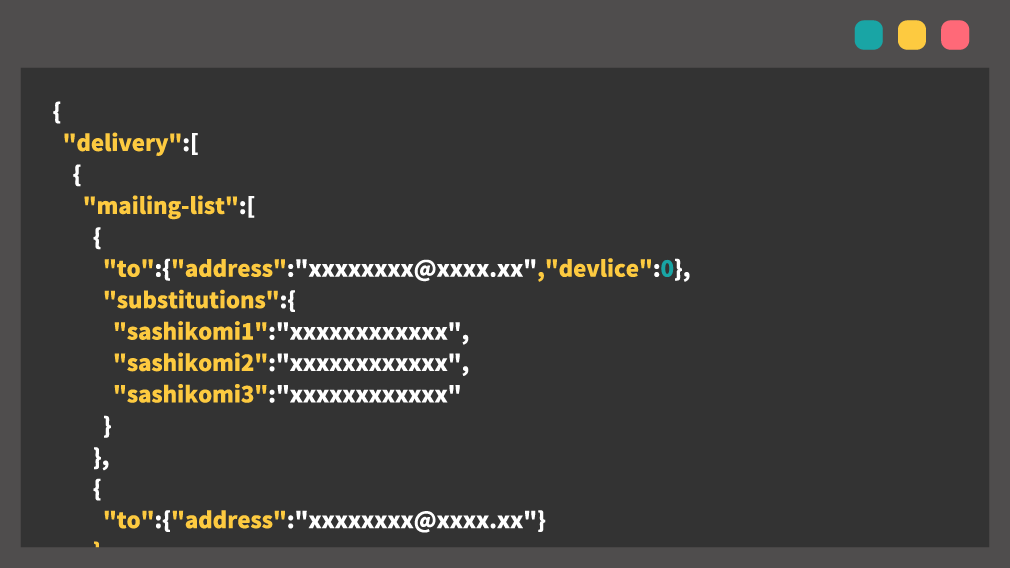

DKIMは、電子署名を用いてメールの改ざんを検知する認証技術を指します。送信者は、あらかじめDNSに公開鍵を設置しておき、メールを送信する際は送信サーバーで秘密鍵を使って電子署名を生成します。そして、受信者は公開鍵でその電子署名を検証するという仕組みです。

送信者は、メールに電子署名を付与することで、確かにそのドメインの責任者であることを表明できます。したがって、誰かがそのドメインを勝手に使うことを防止できるため、なりすましメール対策につながります。

DMARC

DMARCは、SPFやDKIMのような認証技術を使って、ドメインの偽装を防止するための技術です。こちらも、なりすましメール等の迷惑メールによる被害を防ぐための認証技術の一つで、メールの送信元を検証することで偽装を防ぐ役割を担っています。

SPFやDKIMは、ともによく用いられている送信ドメイン認証ですが、ドメインの偽装を100%防止できるものではありません。DMARCは、SPFやDKIMが把握しきれなかった不正なメールを、受信者のメールボックスに届く前に隔離・拒否指定します。

DMARCで検知された不正メールは、正しい送信元にレポート送信することも可能で、迷惑メール対策をさらに強固にする手段として用いられています。

送信ドメイン認証の注意点

送信ドメイン認証は、まずはSPFかDKIMで対策すれば良いと思われるかもしれません。しかし、どちらも全ての不正を見極めることはできず、不完全な部分もあります。送信ドメイン認証の精度を高めるためにも、SPFとDKIM両者を組み合わせて設定することが推奨されています。

国内の各プロバイダ(ISP)、CATV(ケーブルテレビ)、モバイル事業者、フリーメール事業者における送信ドメイン認証実施状況

国内の各プロバイダやCATV、モバイル事業者、フリーメール事業者の送信ドメイン認証の実施状況は、以下から確認することができます。

参照:送信ドメイン認証実施状況 | 送信ドメイン認証について | 迷惑メール対策技術 | 迷惑メール対策 | 迷惑メール相談センター

https://www.dekyo.ojr.jp/soudan/contents/auth/index.html

送信ドメイン認証に関するサイト(総務省・一般財団法人インターネット協会)

送信ドメイン認証に関する詳しい情報は、総務相や一般財団法人インターネット協会の案内で把握することができます。

参照:総務省|電気通信消費者情報コーナー|迷惑メール対策

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html#technical

参照:総務省|電気通信消費者情報コーナー|迷惑メール対策技術導入を検討されている事業者の方へ

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/jigyosha.html

参照:総務省|電気通信消費者情報コーナー|送信ドメイン認証技術等の導入に関する法的解釈について (Legal Matters Concering the Sender Authentication ,etc)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail/legal.html

参照:有害情報対策ポータルサイト 迷惑メール対策編|一般財団法人インターネット協会

https://salt.iajapan.org/wpmu/anti_spam/

まとめ

送信ドメイン認証は、今や当たり前の対策として位置付けられつつあります。対策が遅れると、悪意のあるメールと勘違いされて相手先にメールが届かないなどの問題が発生する可能性もあります。正しいメールアドレスから送られてきたと分かるメールは、受信者側の安心感にもつながり、社会的な信用を高めることができるでしょう。これは、リスク対策の基本として導入すべきと言えるのではないでしょうか。