MTA(メール転送エージェント)とは?機能・役割、利用するメリットをわかりやすく解説

「メールの到達率が低い」「サーバー運用の負荷が増えている」――そのような課題は、MTA(メール転送エージェント)の見直しで解決できるかもしれません。MTAの選択は、大量メール配信の成否を左右する重要なポイントです。

本記事では、自社に最適なMTAを選ぶために欠かせない、オンプレミス型とクラウド型の比較から、到達率とセキュリティを最大化する選定ポイントまで、専門的に解説します。 メールマガジンなど、多くのユーザへメールを配信される機会が多い企業様にとって、有益な情報をお届けします。ぜひ最後までご一読ください。

目次[非表示]

MTA(Mail Transfer Agent)メール転送エージェントとは?

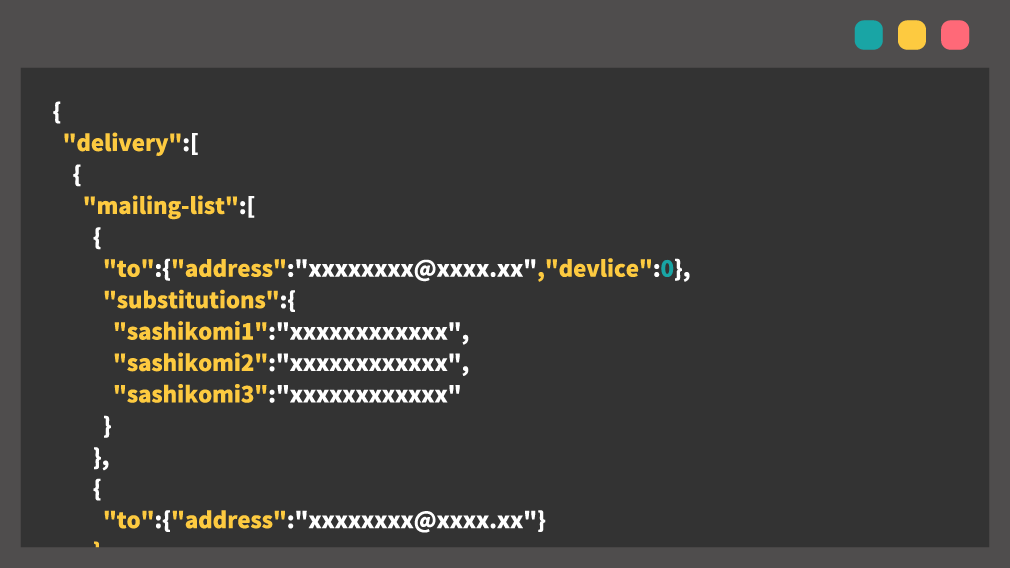

MTAとはMail Transfer Agentの略で、日本語では「メール転送エージェント」と呼ばれるメールの配送・転送を担うソフトウェアのことです。基本的に送信者が作成したメールは、「SMTPサーバ」というサーバを通して指定した相手に届けられます。

このSMTPサーバに含まれている複数のソフトウェアの1つがMTAであり、重要な役割を担っています。詳細は後述しますが、MTAには大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」という2通りのシステム動作環境が存在します。どちらも異なるメリット・デメリットがあるため、自社の目的や運用体制に応じて適切な形式を選ぶことが大切です。

メール配信における、MTAの役割は?

先述の通りMTAはSMTPサーバにおいて重要なソフトウェアです。

【基本】メール配信の仕組み

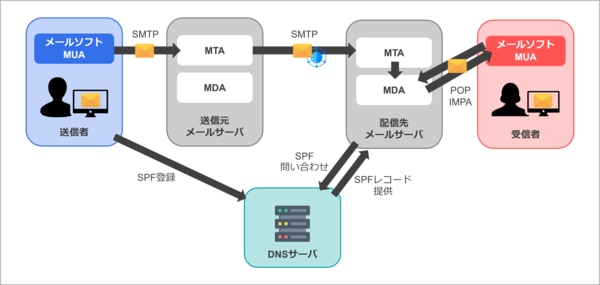

メール配信の仕組みについて、その流れを目視で確認することはできませんが、メール配信は送信用サーバや受信用サーバに含まれる複数のソフトウェアによって成り立っています。

MTAが関わるのは、送受信用サーバである「SMTPサーバ」です。SMTPサーバにはMTAの他に「MDA」という機能が含まれており、これらが連携することでメール配信が実現します。送信されたメールは、受信者側の「POP3」または「IMAP」という受信用プロトコルを通じてMUAで受信内容が確認されるという仕組みになっています。

MUAの役割

MUAは「Mail User Agent」の略で、メールの作成や受信したメールを閲覧するメールソフトのことです。GmailやOutlookなどもMUAの一種で、ユーザーがMUAを使って作成・送信したメールを、SMTPサーバへアップロードします。郵便に例えると、手紙の送付者および手紙の受領者です。

MDAの役割

MDAは「Mail Delivery Agent」の略で、MTAから転送されたメールを、該当のメールボックスへ格納します。もしもそのメールの送信先が別のメールサーバーの場合、MDAはその送信先メールサーバーにメールを送信します。郵便に例えると、郵便配達員にあたります。

MTAの役割

MTAは、いわゆる「メールサーバ」や「SMTPサーバ」と呼ばれる部分で、SMTPプロトコルを使用してメールの送信処理をおこなう中核的な存在です。郵便に例えると郵便ポストや郵便局にあたり、送信側も受信側もMTAがメールの送受信をおこないます。

MTAとMDAはセットあるいは一体型になっている場合が多く、区別しない場合があります。

送信側MTAの処理

メール送信者のMUAを操作すると、まず送信側MTAにメール送信の要求が送られます。要求を受信した送信側MTAは、メールの宛先ドメインを元にDNSのMXレコードを問い合わせ、受信側メールサーバーに接続します。続いて送信側MTAと受信側MTA間でメールの送信がおこなわれます。

このように、MUA・MTA間でのメール送信はSMTPと呼ばれる通信規約(プロトコル)に基づいてメール送信元やメールの内容を決まった順に送り出していきます。

受信側MTAの処理

受信側MTAが一連のSMTP通信データを受理すると、受信側MTAは送信先に届ける前のチェックを行います。そのチェックではSPF・DKIM・DMARCの検証を行い、また受信側によってはメール本文の評価を独自の観点で行います。また、メールの添付ファイルに対するウイルスチェックを行います。

その後問題がなければ、メールの宛先情報や内容に応じて、該当ユーザーのメールボックスへ振り分けます。

MTAの主な機能

MTAの役割自体はシンプルですが、大量のメールをさまざまな宛先へ届けるため、単に転送・配信するだけでなく以下のような多彩な機能を含んでいます。

- ルーティング

MUAまたは別のMTAからメールを受信して、宛先のアドレスから送信先サーバーを決定する機能

- ローカル配送

自身のMTAがメール配信先の場合にメールをMDAへ転送する機能

- アドレス書き換え

メーリングリスト等の設定に応じてメールヘッダのアドレスを適切な形に書き換える機能

- メールキューイング

メールをキュー(メール送信を一時的に待機する場所)に追加して、一定期間内に繰り返し転送をおこなったりする機能

- エラーの応答

宛先にメールが届かないなどエラーが発生した際にエラー通知(バウンスメール)を送る機能

- アクセス制御

不審なユーザーからのアクセスや迷惑メールを制限する機能

- フィルタリング

IPアドレス、ドメイン、ウイルスまたはスパムの可能性などの情報を元にメールをフィルター処理する機能

- 監査

誰が、いつ、どこから、どんなメールを送信したかログを残して追跡できるようにする機能

MTAの代表的な例

MTAは製品として複数の種類があり、それぞれ特徴が異なります。ここでは、代表的な4種類のMTAをご紹介します。

Sendmail

Sendmail(センドメール)は、1983年にリリースされた歴史の長いMTAです。事実上の世界標準ソフトウェアとして広く認知されており、現在も世界中の多くのメールサーバで使われています。機能性・柔軟性に優れ、歴史の長さから最近ではあまり使われていないメール送信プロトコルにも対応しています。その一方で、設定ファイルの書き方が複雑なため、使いこなすには高いスキルが求められ、運用管理の難易度が高い点が課題です。

Exim

Exim(エクシム)とは、1995年にPhilip Hazelによって開発が始まったMTAです。EximはSendmailのように1つのプログラムで構成されており、非常に細かい設定を簡単におこなえることが特徴です。これにより、さまざまなメールサーバのニーズに合わせて柔軟に調整でき、異なる環境や要件にも対応可能です。また、セキュリティにも力を入れており、脆弱性に対するパッチやアップデートが定期的に提供されています。

参考:Mail (MX) Server Survey(June 1st, 2023)

qmail

qmail(キューメイル)は、1995年に登場したオープンソース型のMTAです。実質的標準ソフトウェアでありがながら扱いが難しいSendmailのデメリットを踏まえ、米イリノイ大学のD.J.Bernstein氏により開発されました。qmailは設定ファイルの書き方が簡潔で運用管理が容易な点が特徴であり、基礎的な機能は十分に実装されています。1998年のバージョンを最後に開発が終了していますが、その後も有志の開発者コミュニティによってさまざまなパッチが開発されています。

Postfix

Postfix(ポストフィックス)は、1999年にリリースされたオープンソースのMTAです。Sendmailの後継を目指して開発された経緯から操作性はSendmailと似ており、ファイルの互換性も保ちつつ、処理能力や管理のしやすさに優れています。また、迷惑メール対策機能も豊富に搭載されており、設定ファイルの書き方が簡単で運用や管理がしやすい点も特徴です。セキュリティやパフォーマンスの高さも兼ね備えているため、現在最も人気を集めているMTAの1つです。

クラウド型の配信サービス(MTA)を利用して、メール配信をおこなうメリット・デメリット

クラウド型とは、インターネット上に構築されたメール配信サービスのことで、自社でサーバを構築しなくてもすぐに導入できます。クラウド型のメリット・デメリットは以下の通りです。

クラウド型のメリット

クラウド型はメール編集等メール本文を編集するための機能から配信までを行うサービスと、メール編集はお手元で行い、メール配信処理のみをメール送信元に代わって行うサービスがあります。

いずれの場合もすでにシステムが構築されているため、「導入コストがかからない」というメリットがあります。また、サービス提供会社側で配信環境のメンテナンスがおこなわれるため、導入企業側に維持管理のための人員確保が不要です。

利用には月額料金がかかりますが、導入・維持を合わせたトータルコストとしてはオンプレミス型と比較して大幅に低いと言えます。ほかにも、

- 利用状況に応じてリソースを柔軟に増減でき、急な変動にも対応しやすい

- インターネット接続があればどこからでも利用でき、リモートや多拠点に便利

- ソフト更新やセキュリティ対策は自動でおこなわれ、常に最新の状態を維持できる

- 初期費用が抑えられ、新規事業や試験導入の負担が軽減される

- サービス提供会社の共有環境を利用する場合、システムの準備がサービス導入前から整っているため、サービス利用初期の段階から多量のメールを送り始めることができる

など、運用の手軽さやコスト面でのメリットも大きいのが特徴です。

クラウド型のデメリット

クラウド型のデメリットには、オンプレミス型と比べてカスタマイズの自由度が限られていることが挙げられます。メール配信サービス提供会社が用意したシステムを使うため、細かなニーズのすべてに対応することはできません。機能を追加できるオプションサービスもありますが、別途費用がかかることも多く、導入するには予算と得られる機能のバランスを見ながら検討する必要があります。

また、メールアドレスという個人情報を社外のクラウド型サービスに渡す必要があるため、メール配信サービスを提供する事業者の選定の際には、費用面だけでなくセキュリティ面に関しても検討が必要です。

オンプレミス型の配信サービス(MTA)を利用して、メール配信をおこなうメリット・デメリット

オンプレミス型とはクラウド型と異なり、自社のサーバ上に構築されたメール配信サービスのことです。オンプレミス型のメリット・デメリットは以下の通りです。

オンプレミス型のメリット

オンプレミス型は社内のサーバにシステムを置くため、メールの設定や運用ルールも自由に細かく設定できます。また、データもすべて社内で管理するため、セキュリティ面でも安心感があります。そのほかにも、

- 自社のセキュリティポリシーに合わせた運用が可能

- メンテナンスやアップデートも自社の都合に合わせられる

などのメリットもあります。

オンプレミス型の デメリット

オンプレミス型の最大のデメリットは費用です。MTAを運用するためのサーバを、配信ピーク時の処理量に合わせてあらかじめ調達しておく必要があるため、一般的には初期コストが高くなります。また、初期設定のみならずトラブルやメンテナンスの対応も自社でおこなわなければならないため、専門知識を持った人や運用管理ができる人材が必要となります。

加えてシステム運用の初期段階では特に、送信元IPアドレスからのメール送信実績が少ないことに起因して、多量のメールを配信すると受信側に一時的に拒否される場合があります。このような場合には、自社でメール配信のペースを制御するなどの運用対応が必要となる場合があります。そのほかにも、

- システムの拡張時にサーバーの調達や設置から自社で行う必要があるため、一般的には拡張に時間がかかる

- システムのアップデートやセキュリティ対策も自社でおこなう必要がある

- 自社インフラ管理のため設備点検や障害による設備停止時の代替環境の調達が困難になる可能性がある

などのデメリットが挙げられます。

クラウド型のメール配信サービスを選ぶときのポイント

顧客や事業の関係者など、多数の相手にメールを一斉送信する機会が多い企業には、配信環境の構築が不要なクラウド型のサービスがおすすめです。ただし、同じクラウド型でもサービス内容は提供会社によって異なるため、以下のポイントを押さえながら自社に合ったものを選びましょう。

目的に合った機能が搭載されているか

メール配信サービスを導入する前に、まずは導入する目的や解決したい課題を明確化しておきましょう。そのうえで、目的や課題解決に適した機能を搭載しているものを選ぶ必要があります。

MTAはこれまで解説してきた通り、作成したメールを相手の受信用サーバに送信する機能を保有している一方、メールの作成などはおこなえません。例えば、メール配信だけでなく、メールの作成から一貫しておこないたい場合は、管理画面や作成機能があるメール配信サービスを選ぶと良いでしょう。

メールの到達率をどのようにして高めているか

大量にメールを送ると、メール送信先事業者からスパム判定を受けるリスクがあります。大切な相手に確実に届けるためには、安定して高い到達率を実現するサービスを選ぶことが重要です。例えば、送信するメール数や送信間隔を調整し負荷を分散したり、複数のIPアドレスで配信を分散したりする仕組みがあるサービスは安定した到達率が期待できます。

さらに、SPF・DKIM・DMARCという認証技術を設定することも重要です。これらを適切に設定することで、なりすましやスパム判定のリスクを減らし、メールの到達率が高められます。

メール配信のセキュリティ対策は十分か

インターネット上のシステムを利用するクラウド型のサービスにおいて、顧客や関係者のメールアドレスが漏えいしないよう、十分なセキュリティ対策が求められます。個人情報とも言えるメールアドレスが万が一にも漏えいすれば、自社の信頼性が大幅に損なわれることになります。TLS通信による暗号化の実施、メールの盗み見対策をおこなっているか確認しましょう。BCP対策が施されている堅牢なデータセンターにサーバが格納されているかも重要です。

クラウド型のメール配信サービスを利用する際は、お客様や関係者のメールアドレスを守ることが大切です。メールアドレスは個人情報に該当するため、もし漏えいしてしまうと会社の信頼を大きく損なうおそれがあります。

さらに、誰がアクセスできるかを管理する仕組みや、操作履歴を記録する監査機能があるのかもポイントです。こうした対策が十分に整っているサービスなら、安心してメール配信ができます。

安全なメール配信のために、セキュリティ対策が万全かどうかをよく確認してから選びましょう。

サポート体制は充実しているか

何らかの不具合が起きてメールを送信できなくなった場合、すぐに問い合わせて対応してもらえる体制があるサービスを選ぶとより安心です。24時間・365日いつでも相談可能な窓口を設けているサービスであれば、いつトラブルが発生しても迅速な解決を期待できます。

クラウド型のメール配信サービスなら、アララ メッセージ

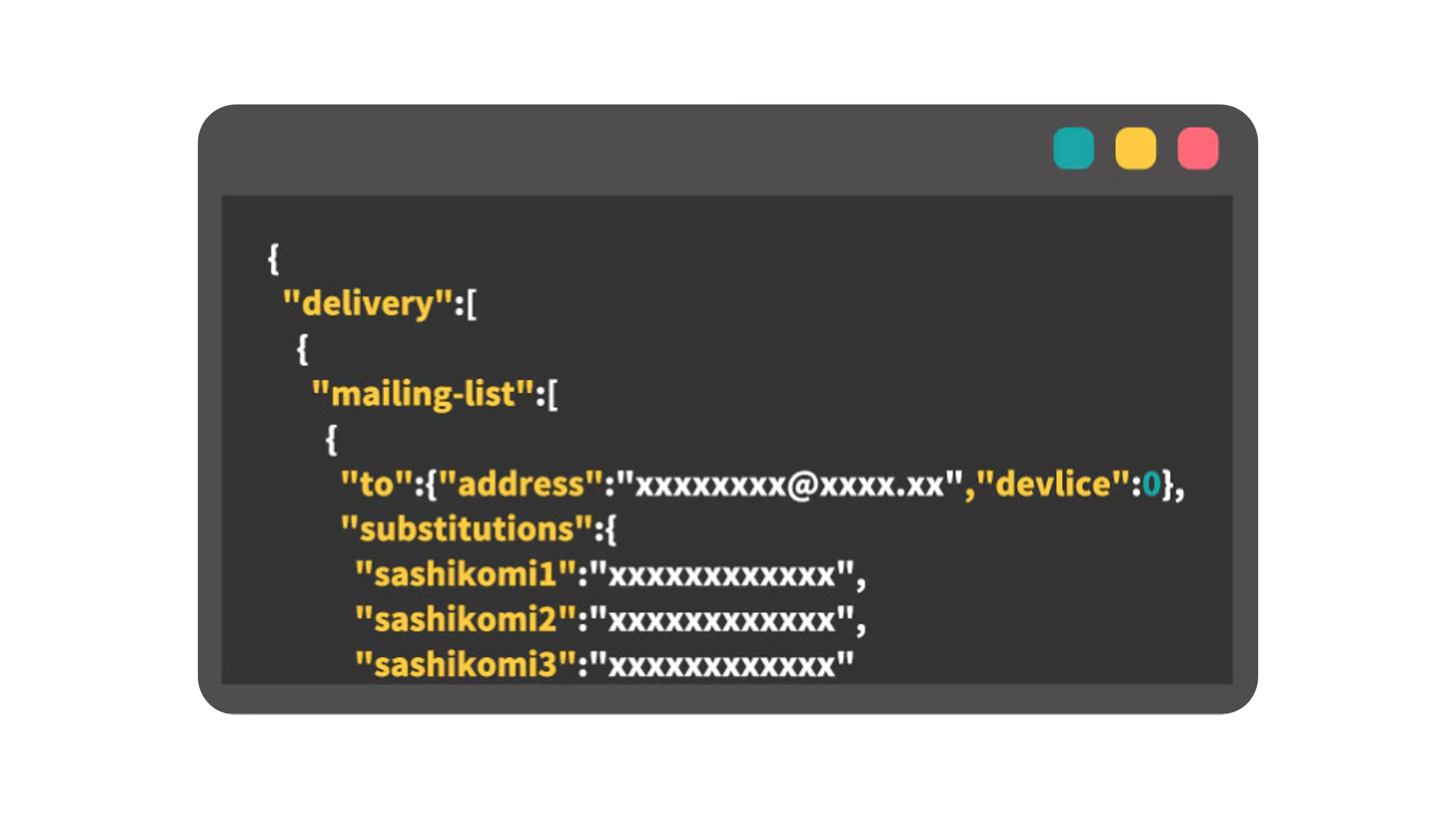

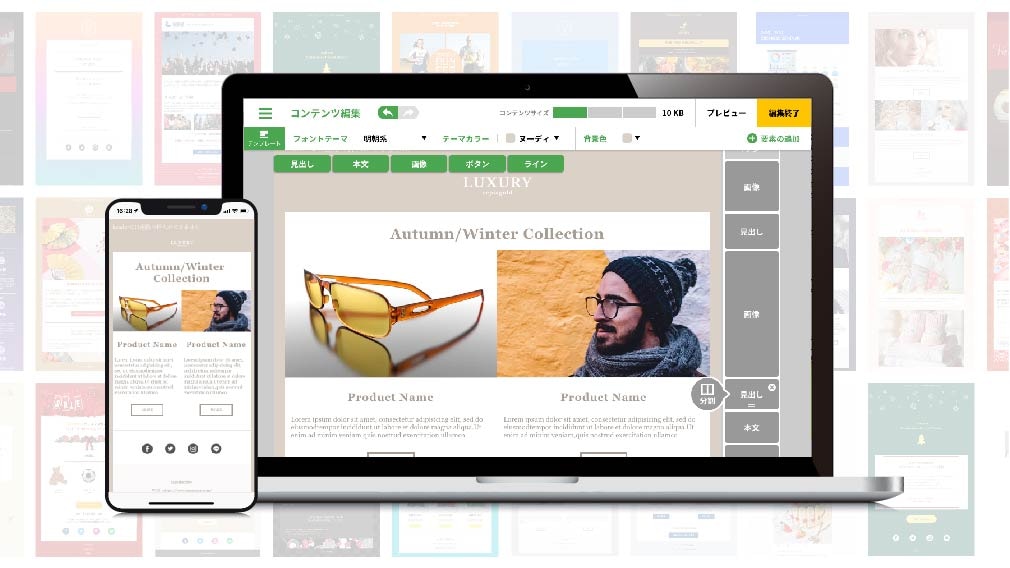

「アララ メッセージ」は、メールの大量・高速配信や到達率の向上をカバーするクラウド型のメール配信サービスです。高度な処理能力と国内各種ガイドラインに沿った自社開発のMTAを保有しており、最適なチューニングで配信遅延・不達のリスクを最小限に抑え、円滑なメールマーケティングの実現をサポートしています。

STARTTLSによるメール内容の暗号化、SPFやDKIMを使った送信ドメイン認証によるなりすましメール対策など、セキュリティ対策も万全です。さらに、24時間・365日のシステム監視体制も整えているため、安心してご利用いただけます。主な機能には、HTMLエディタやステップメール機能、150種類以上のテンプレート、API連携、開封率やクリック率の効果測定機能など、充実しています。

また、料金は初期費用の40,000円に、メール配信数50,000通/月額9,500円~で、配信数に応じたシンプルな重量課金制を採用。配信数が増えた場合でも無駄なくコスト管理ができる点も好評です。これらの充実した機能と強固な運用体制により、多くの企業様から選ばれています

まとめ

「MTA」とは、メール送信用サーバに含まれるソフトウェアの1つで、作成したメールを相手の受信用サーバに配送し、送信エラーが起きたらエラーメッセージを返す役割を担っています。また、スパムメールのフィルタリングや不審アクセスの制限、セキュリティ向上などの重要な機能も備えています。

MTAの提供形態には、自社で構築するタイプとクラウド型のサービスを利用するタイプがありますが、大大量かつ高頻度でメール配信をおこなう企業であればクラウド型がおすすめです。高い到達率と安全性に優れたクラウド型サービスをお探しの方は、 ぜひアララ メッセージをご検討ください。

導入事例はこちら

関連コラム