ミドルウェアとは?3つの種類や役割、導入メリットを初心者向けに解説

ミドルウェア(middle ware)とは、業務遂行に必要な機能を提供するアプリケーションとコンピュータの基本機能を提供するOSの間に位置し、さまざまな働きをするソフトウェアを指します。

本記事では、Webサーバ、アプリケーションサーバ、データベース管理サーバなどのミドルウェアの種類を詳しく説明します。さらにミドルウェアの役割や機能についても詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.ミドルウェアとは?

- 1.1.ソフトウェア、OSとの違い

- 1.2.ミドルウェアの起源

- 2.ミドルウェアを導入するメリット

- 2.1.開発期間やコストの削減

- 2.2.異なるOS環境での動作が可能

- 2.3.高度な処理の実行が可能

- 3.ミドルウェアの3つの種類(Web3構造)

- 3.1.Webサーバ

- 3.2.アプリケーションサーバ

- 3.3.データベース管理サーバ

- 4.システム運用におけるミドルウェアの役割・機能

- 4.1.システムの定期的なバックアップ

- 4.2.ジョブ運用の自動化・効率化

- 4.3.システム障害に備えた監視

- 4.4.非常時における予備サーバへの切り替え

- 4.5.メール配信で利用されるミドルウェア

- 4.6.メールを送受信できるのはミドルウェアのおかげ

- 5.まとめ

ミドルウェアとは?

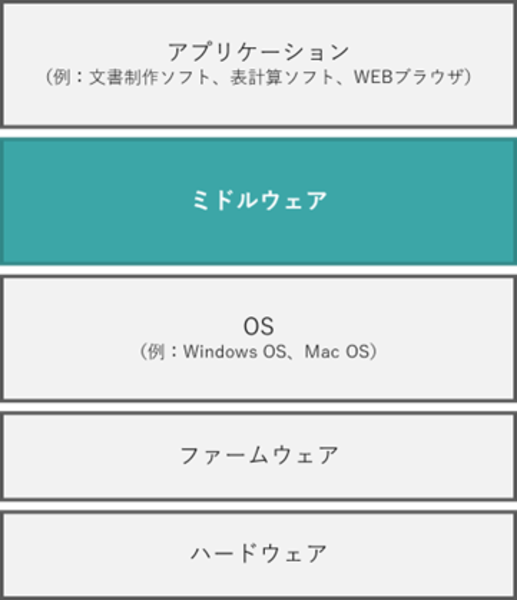

ミドルウェア(middle ware)とは、コンピュータの基本部分を制御するOS(オペレーティングシステム)と、利用者が使うアプリケーションソフトの間に位置し、両者をつなぐ役割を果たすソフトウェアです。アプリケーションが直接ハードウェアやOSに依存せずに動作できるように、共通の機能や仕組みを提供するのが特徴です。

ミドルウェアは、アプリケーション開発を効率化し、システム全体の安定性や拡張性を支える“橋渡し的存在”と言えます。

ソフトウェア、OSとの違い

ミドルウェアは、アプリケーションとOSをつなぐ「ソフトウェアである」とお伝えしましたが、ソフトウェアとは何でしょうか。ソフトウェアとは、コンピュータを操作し、さまざまな処理やサービスを実行できるように設計されたプログラムやデータの総称です。ハードウェアが目に見える装置そのものであるのに対し、ソフトウェアは物理的な形を持たず、仕組みとしてコンピュータ内部で働きます。

次に、OS(オペレーティングシステム)ですが、コンピュータを使う上で基盤となるソフトウェアを指します。利用者やアプリケーションソフトからの指示を受け取り、それをハードウェアが理解できる形に変換して処理を実行します。幅広い機能で、さまざまな用途や場面で利用されています。

これに対し、アプリケーションは特定の業務に特化した機能を持っています。例えば文書制作ソフトや表計算ソフト、インターネットを閲覧するときに利用するブラウザなどもアプリケーションの一種です。その両者の間に存在し、それぞれの役割を補佐するのがミドルウェアです。

ミドルウェアの起源

ミドルウェアという言葉は、1960年代後半に誕生しました。ドイツのガルミッシュ・パルテンキルヒェンで開催された 1968 NATO Software Engineering Conferenceでミドルウェアという言葉が登場した後、1980年~1990年代にかけて普及し、現在に至ります。

ミドルウェアを導入するメリット

ミドルウェアを導入する主なメリットについて、説明します。

開発期間やコストの削減

ミドルウェアを利用することで、アプリケーションで使用する汎用的な機能をまとめて利用できます。そのため、業務に特化した部分のみ開発すれば、より効率的にアプリケーションを構築できます。ゼロから開発する場合に比べて、開発期間やコストの大幅な削減が可能です。

異なるOS環境での動作が可能

ミドルウェアは、OSやハードウェアの違いに左右されない点で非常に優れています。これにより、アプリケーションは異なるOSやハードウェア上でも同じような操作性で動作させることができます。

高度な処理の実行が可能

OSだけでもアプリケーションを動かすことは可能ですが、ミドルウェアを活用することで、より高度な処理を効率的に実行できます。これにより、複雑な業務もスムーズに処理することができます。

ミドルウェアの3つの種類(Web3構造)

ミドルウェアには、「Webサーバ」「アプリケーションサーバ」「データベース管理サーバ」の3種類があります。この3つから構成されるシステムは「Web3層構造」と呼ばれます。セキュリティが堅牢で管理がしやすく、故障時の復旧も迅速におこなえるため、多くの大規模システムで採用されています。

ここからは、3つのミドルウェアについて説明します。

Webサーバ

Webサーバは、Webブラウザからのリクエストに応じて静的コンテンツを表示するミドルウェアです。PCやスマートフォンなどでWebブラウザを介して表示される文字や画像は、Webサーバから取得されたものです。静的コンテンツとは、リクエストに対して常に同じ結果を返すコンテンツのことです。誰がいつどのタイミングで見ても同じ文章や画像が表示されます。静的コンテンツは、HTMLファイルや画像、スタイルシート(CSSなど)などで構成されています。

Webサーバは、前述の静的コンテンツの表示だけでなく、動的コンテンツのリクエストを受けた場合にはアプリケーションサーバにリクエストを転送し、その結果を受け取ってリクエストに応じる機能もあります。動的コンテンツとは、常に同じ内容を返す静的コンテンツと異なり、リクエストするユーザや内容に応じて異なる結果を返すコンテンツのことです。

例えば、オンラインショッピングのWebサイトにログインすると自分の購入履歴やショッピングカートを確認できます。このようなログインするユーザによって異なるアカウント情報や購入履歴などを返すものを動的コンテンツと言います。

アプリケーションサーバ

アプリケーションサーバとは、Webサーバからのリクエストを受けてプログラムを実行し、情報を処理して動的コンテンツを生成するミドルウェアです。

Webサーバは静的コンテンツを表示させるのに対し、アプリケーションサーバは動的コンテンツを生成・表示する役割を持っています。アプリケーションサーバの代表例には、Tomcat(プログラミング言語Javaで利用)、Unicorn (プログラミング言語Rubyで利用)、Apache(プログラミング言語PHPで利用)などがあります。

ちなみに、マイクロソフトのIIS(Internet Information Services)は、Webサーバとアプリケーションサーバの機能を統合したミドルウェアで、静的コンテンツと動的コンテンツの両方に対応しています。アプリケーションサーバだけでは対応できないリクエストの場合は、さらにデータベース管理サーバにリクエストを送り、必要な情報を取得します。

データベース管理サーバ

データベース管理サーバとは、データベース管理システムが作動するサーバで、「DB管理サーバ」や「DBMS」とも呼ばれます。データベースは、大量のデータを保管する役割を持ち、必要に応じて集積されたデータを抽出・編集・共有できる特徴があります。アプリケーションサーバだけでは対応できないリクエストの場合、データベース管理サーバにリクエストを送り、データベース言語のSQLを利用することで必要な情報を抽出して送信します。

代表的なデータベース管理サーバに「MySQL」があり、オープンソースのミドルウェアとしてよく知られています。

システム運用におけるミドルウェアの役割・機能

ここまで紹介した通り、ミドルウェアはOSとアプリケーションとを仲介するために、さまざまな役割を果たしています。その役割について、具体的に見ていきましょう。

システムの定期的なバックアップ

ミドルウェアは、データやアプリケーション、ログなどのバックアップを定期的におこなう重要な役割を持っており、業務の継続性を確保します。システムの運用においてデータは非常に大切です。例えば、ECサイトの顧客情報やネットバンキングの口座情報などのデータを損失してしまうと甚大な損失につながる可能性があります。

ミドルウェアによるバックアップがあれば、もし、システム障害でデータが消失・破損した場合でも、復旧が期待できます。

ただし、バックアップ機能はミドルウェアの種類や設定によって異なるため、すべてのミドルウェアが同じ機能を持つわけではありません。データの損失を防ぐために、使用しているシステムのバックアップ機能を確認しておきましょう。

ジョブ運用の自動化・効率化

システムにおける「ジョブ」とは、定型的な作業のことを指します。具体的には、バックアップやサーバの再起動、ログの記録などがあります。人間が手作業でおこなうところをミドルウェアで運用することで、負担を大きく減らすことができます。

システム障害に備えた監視

システム障害をいち早く発見するために監視することも、ミドルウェアの重要な役割です。例えば、以下のものが挙げられます。

ノード監視 | サーバ、ストレージ、ネットワーク機器などの稼働状況 |

リソース監視 | メモリー、CPU、ディスクなどの使用状況 |

プロセス監視 | サーバやサービスの停止の有無 |

ログ監視 | OSやログの異常 |

これらを監視し、状況によって変更・拡張しながらシステムの正常な状態を維持しています。

非常時における予備サーバへの切り替え

ミドルウェアは、非常時に備えて予備サーバに切り替えてシステムを維持する役割も担っています。同じ機能を持つ予備サーバに自動的に切り替えることで、システムの冗長化を図ります。この仕組みにより、障害発生時のシステム停止リスクを軽減することができます。

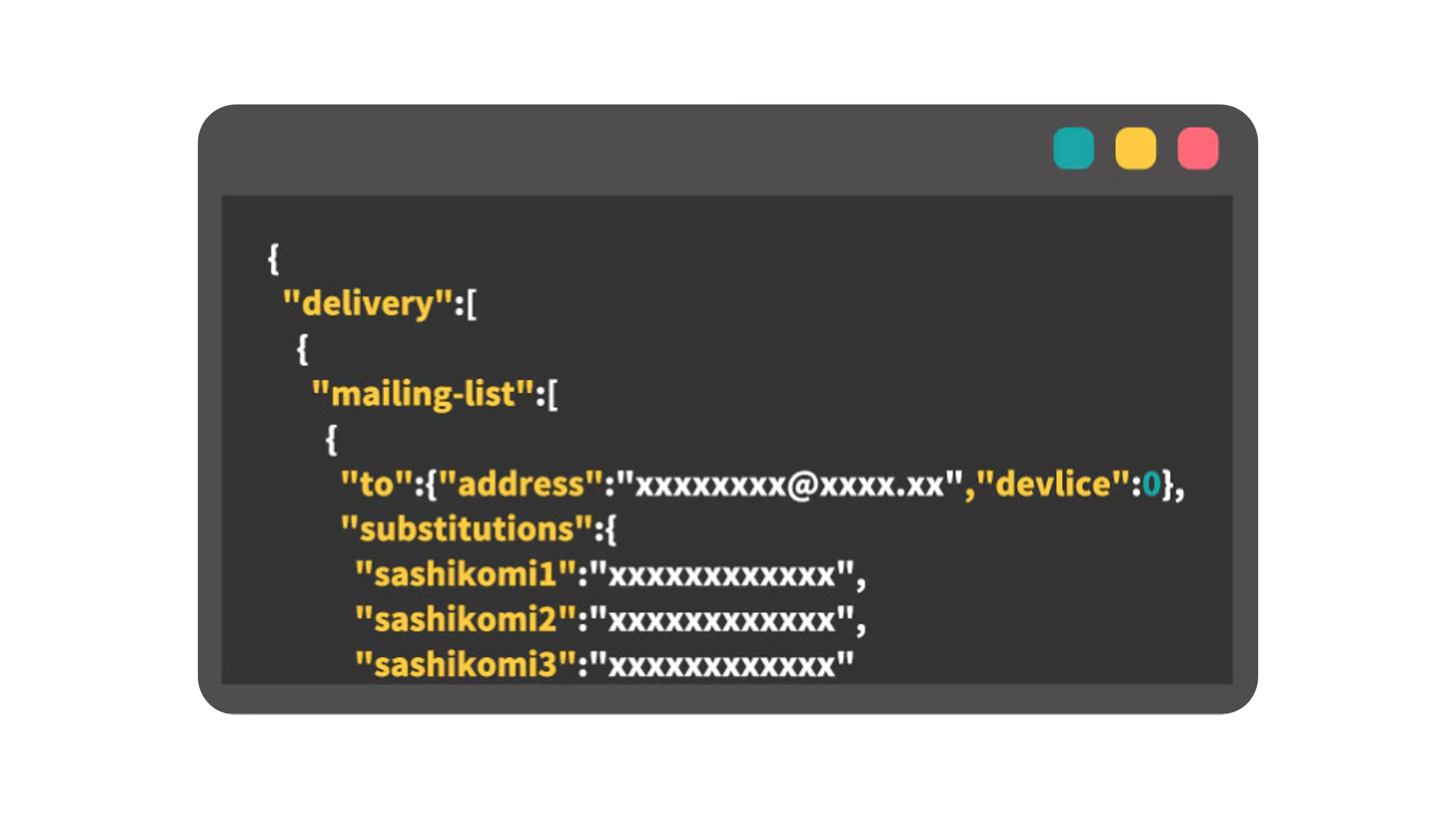

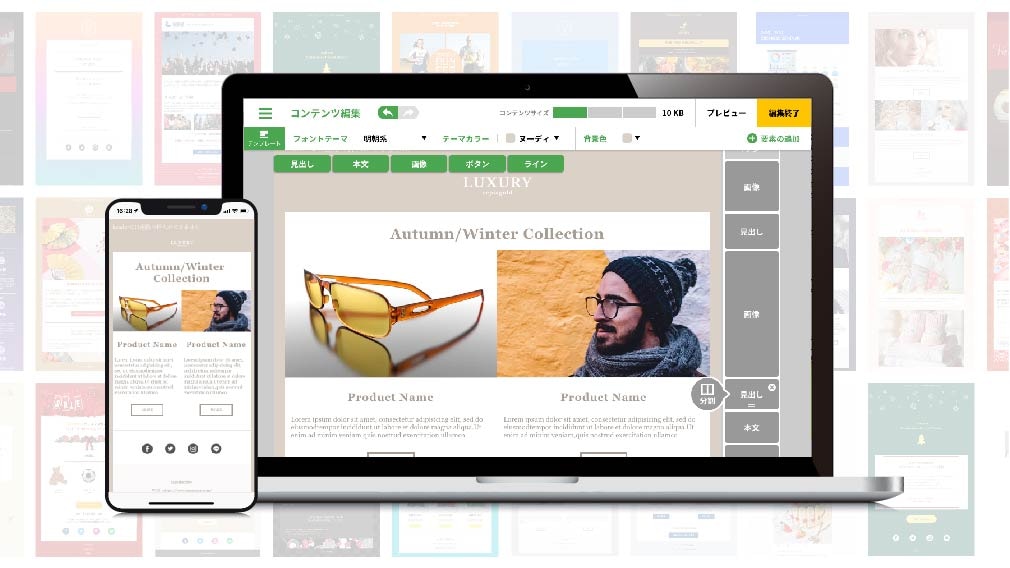

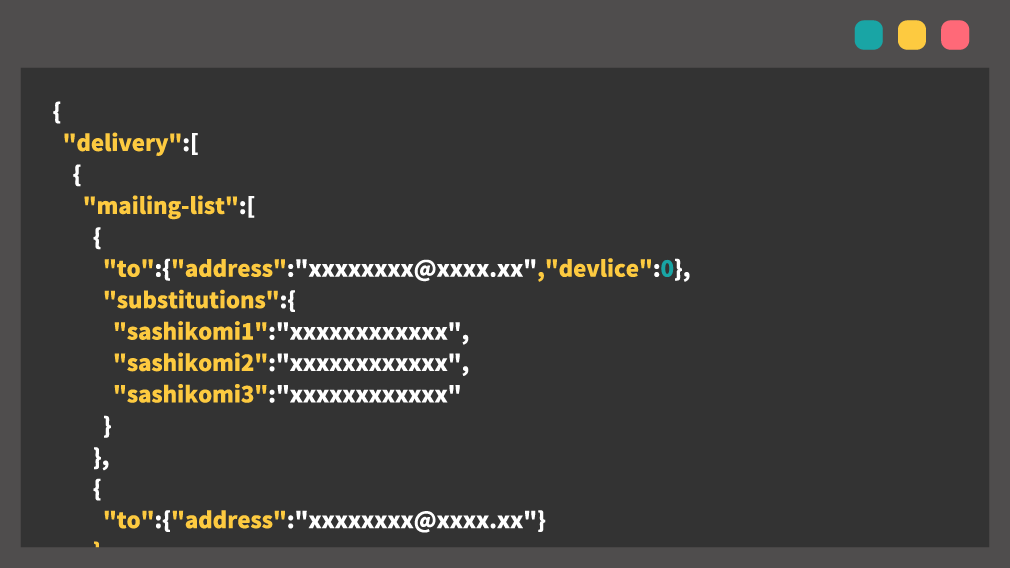

メール配信で利用されるミドルウェア

メールを送受信するときに使われるのが、メールサーバと呼ばれるミドルウェアです。メールサーバには主に次の3つのサーバが必要となります。

- SMTPサーバ

メールを送信・転送する役割を担っています。SMTPサーバは、ユーザーから送信された電子メールを受け取り、送信先のSMTPサーバへ配信します。 - POPサーバ

メールの受信を担うサーバです。メールサーバに保存されたメールを、受信者のパソコンなどにダウンロードします。 - DNSサーバ

宛先のメールサーバのIPアドレスを特定する役割を担っています。SMTPサーバは、DNSサーバに問い合わせてIPアドレス(宛先)を取得することで、メールを送信できます。

各サーバの詳細は以下のコラムをご覧ください。

メールを送受信できるのはミドルウェアのおかげ

ミドルウェアは、PCやスマートフォンを便利に使うために欠かせない存在です。日常生活ではその存在を意識することは少ないかもしれませんが、実は影で支える縁の下の力持ちとも言えるでしょう。

毎日のようにおこなうメールの送受信でも、ミドルウェアが機能していることを覚えておくと良いでしょう。

まとめ

本記事では、ミドルウェアについて説明しました。ミドルウェアはアプリケーションとOSの中間に存在するソフトウェアであり、開発において欠かせない存在です。

システム開発やシステム運用を円滑に進めるためにも、ミドルウェアの理解を深めることが重要です。

導入事例はこちら

関連コラム