ヘッダーとエンベロープの違いとは?メリット・デメリット、確認方法を解説

メール配信の設定を見ていると、「ヘッダーTo」や「エンベロープFrom」など、聞き慣れない言葉が出てくることがあります。どちらも宛先や送信元に関わる情報ですが、役割が異なります。この違いを知っておくと、メールの到達率を上げたいときやスパムと判断されるなどのトラブルが起きたときの対処に役立ちます。

今回は、「ヘッダー」と「エンベロープ」の違いや使われ方、確認方法などを紹介します。

目次[非表示]

「ヘッダーTo」「ヘッダーFrom」、「エンベロープTo」「エンベロープFrom」について

【「ヘッダーTo」「ヘッダーFrom」について】

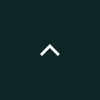

「ヘッダーTo」「ヘッダーFrom」は、手紙に置き換えると封筒の中の便箋に書く情報のことです。「ヘッダーTo」が便箋の宛先、「ヘッダーFrom」が便箋の差出人にあたります。この「ヘッダーTo」「ヘッダーFrom」は実際の宛先とは異なる場合もあります。

【「エンベロープTo」「エンベロープFrom」について】

一方「エンベロープTo」「エンベロープFrom」とは、先程の手紙の例でたとえると封筒に書く情報のことを指します。「エンベロープTo」が封筒の宛先、「エンベロープFrom」が封筒の差出人にあたります。この「エンベロープTo」「エンベロープFrom」の情報が正しいものでない場合は、正しくメールを送ることができないので、本当のメールの差出人/宛先とも言えます。

「エンベロープTo」「エンベロープFrom」、「ヘッダーTo」「ヘッダーFrom」の使われ方

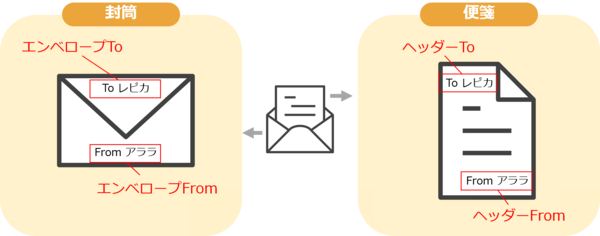

「エンベロープTo」「エンベロープFrom」「ヘッダーTo」「ヘッダーFrom」が実際にメール配信においてどのように使われているのかを説明します。

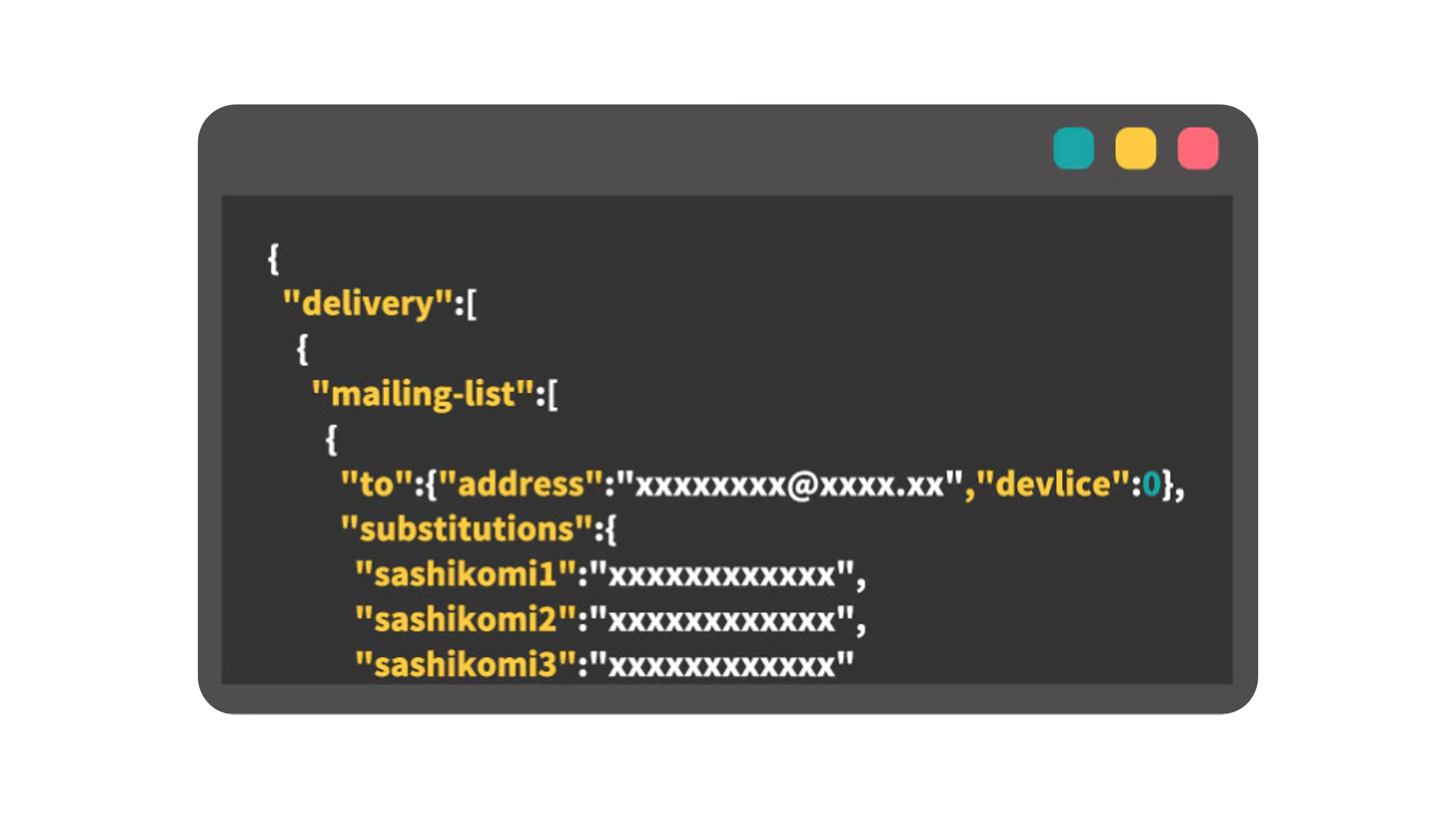

まず、作成したメールはメール配信システムを通じて各キャリアやGmailなどの受信サーバに送られます。この際使われるのが「エンベロープTo」です。(図の①)

次に、各受信サーバへ問題なく送信されたメールは、各受信サーバからエンドユーザーに送られます。この際に使われるのが「ヘッダーTo」の宛先になります。(図の②)

一方、各受信サーバに送ろうとした際、宛先不明などの理由で配信エラーとなり戻ってきてしまうことがあります。この際、エラーとなったメールの戻り先として「エンベロープFrom」の宛先が使われる場合が多いです。(図の③)

最後に、メールを受け取ったエンドユーザーが返信をおこなう際には「ヘッダーFrom」の宛先が使われ、メール作成者に送られます。(図の④)

To/Fromはなぜ2種類あるのか?

ここでは、「エンベロープTo」「エンベロープFrom」と「ヘッダーTo」「ヘッダーFrom」の2種類が存在する理由について説明します。To/Fromを2つ設けることで、メールの送受信が柔軟におこなえるというメリットがあります。一方でデメリットも存在します。これらのメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

メリット

メールの送受信では、「ヘッダー」と「エンベロープ」の情報を分けて扱うことで、柔軟な対応ができるようになっています。Toが分かれている場合、Fromが分かれている場合のメリットをそれぞれみていきましょう。

【Toが「ヘッダーTo」と「エンベロープTo」に分かれていることで得られるメリット】

Toが2種類に分かれていることにより、Bcc機能を使うことができます。具体的には、「ヘッダーTo」には宛先を表示せず、「エンベロープTo」にのみ宛先を設定することが可能です。これにより、受信者に宛先情報を見せない状態でメールを送信できるため、大量配信時のプライバシー保護に役立ちます。

【Fromが「ヘッダーFrom」と「エンベロープFrom」に分かれていることで得られるメリット】

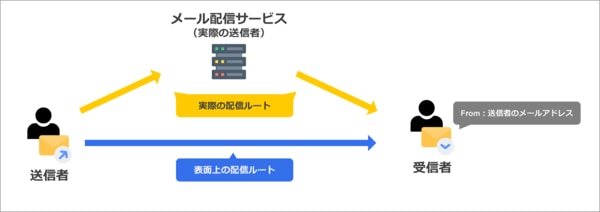

Fromが2種類分かれていることにより、転送メールや外部のメール配信サービスを使って送信されたメールでもが誰から送られたものなのかが分かりやすくなります。転送機能を使用する際、実際の送信者は「エンベロープFrom」に設定されますが、「ヘッダーFrom」に元の送り主を記載することで、受信者は誰からのメールかを正確に認識できます。

また、メール配信サービスを使用する場合も、「ヘッダーFrom」に自社アドレスを設定することで、顧客には自社からのメールとして自然に見えるため、混乱を防ぎ、信頼性のあるメール配信が可能になります。

デメリット

To/Fromが2種類ある場合、デメリットもあります。前述にもある通り、エンベロープの宛先さえ正しいものであればヘッダーの情報は自由に書き換えることができてしまいます。そのため、この仕組みを悪用して、本来の送信元(エンベロープFrom)は正しいのに、ヘッダーFromに別の名前やメールアドレスを記載し、別人や別の会社からのメールに見せかける「なりすましメール」が発生してしまう要因にもなっています。「なりすましメール」は情報を盗み取ったり、詐欺につながったりする危険性があります。便利な仕組みですが、リスクがあることも覚えておきましょう。

過去のコラムでなりすましメール対策について取り上げているのでよろしければご参照ください。

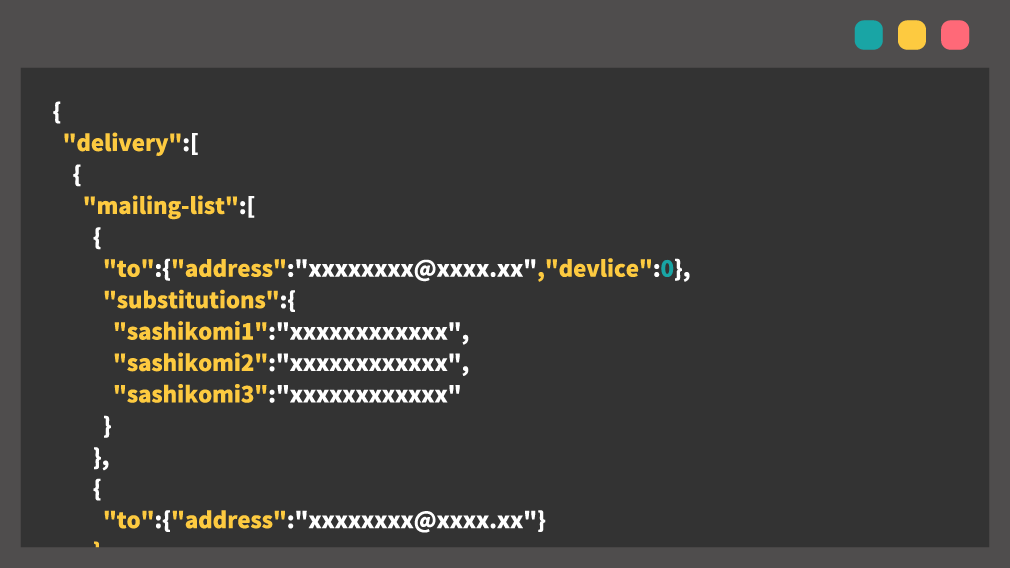

エンベロープの情報はどこで設定される?

エンベロープの情報は、メールを作成するときに直接入力するものではなく、「MTA(Message Transfer Agent)」と呼ばれる仕組みの中で自動的に設定されます。MTAは、メールを送る途中で受け渡しをしてくれる郵便局のような存在で、メールを相手のサーバに届ける際に、封筒のような役割をする「エンベロープ」に必要な情報を付け加えてくれます。

実際には、メールソフトで入力したヘッダーの情報がそのままエンベロープに使われることが多いものの、サーバの設定や使っているプログラムによっては、別のエンベロープ情報が使われることもあります。この設定の違いにより、配信エラーの通知先が変わったり、迷惑メール判定に影響したりすることもあるため、メールを大量に送る企業では注意が必要です。

エンベロープFromの確認方法

最後にエンベロープFromの確認方法をご紹介します。実は誰でもメールヘッダーからエンベロープFromのアドレスを確認することが可能です。エンベロープFromの確認方法は、ご利用のメールソフト(Gmail、Outlookなど)によって異なります。それぞれのメールクライアントに応じた手順でご確認ください。

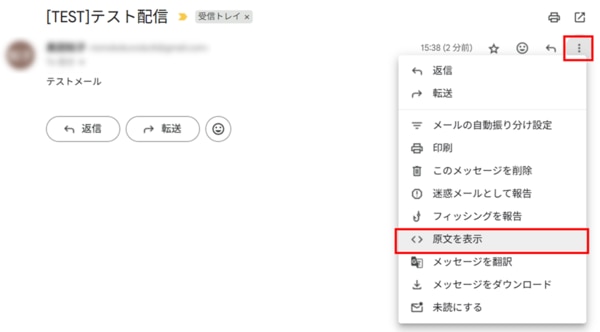

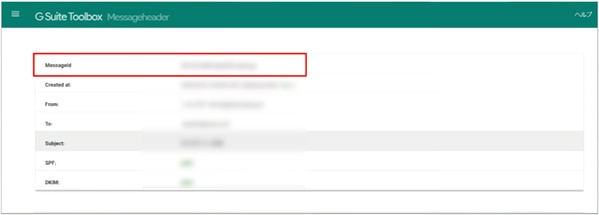

【Gmailの場合】

1.確認したいメールを開き、3点リーダー(その他)ボタンから「原文を表示」をクリック

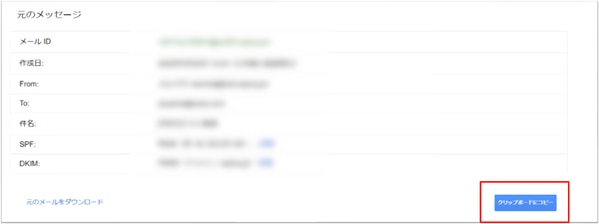

2.「クリップボードにコピー」をクリック(ソースをコピーすることができます)

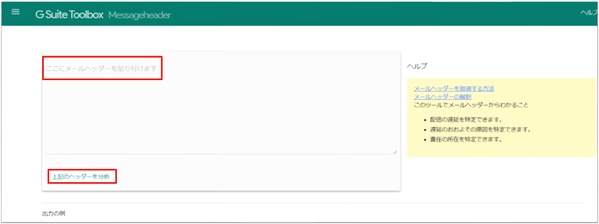

3.Messageheader ツールを開き、「ここにメールヘッダーを貼り付けます」 にコピーしたソースを貼り付け、「上記のヘッダーを分析」をクリック

4.「Messageld」に表記されているアドレスがエンベロープFromとなる

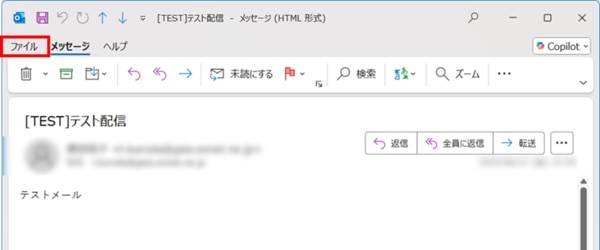

【Outlookの場合】

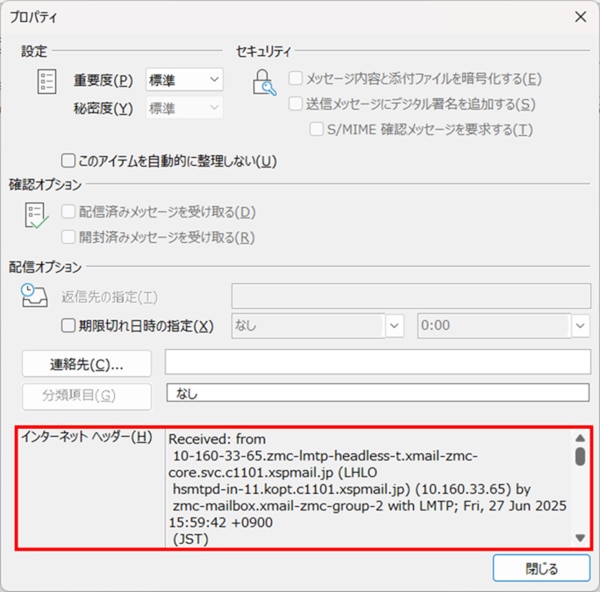

1.確認したいメールを開き、左上の「ファイル」をクリック

2.プロパティをクリック

3.下部のインターネットヘッダー枠内のReturn-PathがエンベロープFromとなる

【その他のメールクライアントの場合】

メールクライアントによって表示方法は異なりますが、メール画面のメニューにある「ソースの表示」「詳細」「その他のオプション」などの項目からヘッダー情報を確認することができます。特にエンベロープFromは、メールが届かない原因を調べたい場合や送信元を正確に把握したい際に役立つ情報です。

まとめ

メール配信において、「ヘッダー」と「エンベロープ」はそれぞれ異なる役割を担っており、送信元や宛先を柔軟に設定できるというメリットがあります。Bccの活用や、メールの転送・外部サービス利用時にも見た目を整えられる一方で、なりすましメールの原因にもなるなど注意も必要です。エンベロープ情報はMTAによって自動設定され、ヘッダー情報から設定内容を確認することもできます。配信トラブルの防止やセキュリティ強化のためにも、「ヘッダー」と「エンベロープ」の仕組みを正しく理解しておきましょう。

導入事例はこちら

関連コラム