APIとは何か?API連携の仕組みや活用事例を図解で分かりやすく解説

本記事では、「API連携」について説明します。

目次[非表示]

- 1.API(Application Programming Interface)とは

- 2.APIの仕組み

- 3.API連携とは

- 4.API連携の仕組み【図解】

- 5.APIの5つの種類

- 5.1.①Web API

- 5.2.②ネイティブAPI

- 5.3.③ライブラリAPI

- 5.4.④ランタイムAPI

- 5.5.⑤データベースAPI

- 6.APIの2つの提供方式

- 6.1.①オープン型API

- 6.2.②クローズド型API

- 7.API連携のメリット

- 8.API連携のデメリット

- 9.マーケティング分野におけるAPI連携

- 10.API連携の活用事例

- 10.1.実際の導入事例

- 10.2.身近にあるWeb API事例

- 10.2.1.GoogleAPI

- 10.2.2.AmazonAPI

- 10.2.3.Salesforce API

- 10.2.4.X(旧Twitter)API

- 10.2.5.LINE API

- 11.アララ メッセージはAPI連携が可能!

- 12.まとめ

API(Application Programming Interface)とは

APIとは、「アプリケーション・プログラミング・インターフェース(Application Programming Interface)」の略で、アプリケーション同士をつなぐ仕組みのことを指します。APIを使用することで、異なるソフトウェアやプログラムを連携させることができます。これまでもアプリケーション同士を連携させる手段はありましたが、現在ほど簡単ではありませんでした。例えば、表計算ソフトで作成したデータを他のソフトで分析する場合、各アプリケーションに切り替えて操作する必要がありました。また、連携にはそれぞれのソフトに合わせた開発が必要で、導入のハードルが高いこともありました。

しかし、現在は既存のAPIを活用して複数のWebサービスを組み合わせて構築する「マイクロサービス」という開発方法が注目されています。マイクロサービスではAPIが不可欠であり、APIの仕組みについても理解しておく必要があります。

APIの仕組み

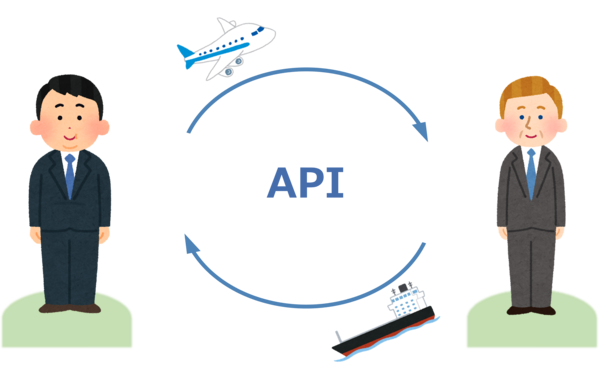

APIは、アプリ同士が情報をやり取りする際に使われます。例えば、ネットショップでクレジットカード決済を導入する場合、ショップ側が決済機能をわざわざ開発する必要はありません。ショップ側は、クレジットカードの運営会社が提供するAPIに対してクレジットカード情報を送る(リクエスト)と、可否の結果を受け取る(レスポンス)だけで取引を完了できます。

この仕組みのメリットは、ショップ側がクレジットカード情報を独自に管理する必要がなく、セキュリティ面での不安が少なくなるという点にあります。また、お客様の立場としても、その都度クレジットカード情報や個人情報の入力する手間や不安を減らし、簡単に登録や購入ができるという利点があります。

API連携とは

API連携とは、異なるアプリやシステム同士をつなぎ、互いの機能やデータを活用しやすくする仕組みです。これにより、異なるアプリ上やシステム上のデータが、必要な場所でより活用しやすくなります。近年では、インターネット接続やクラウドサービスの普及により、API連携を活用してサービスの利便性を高めたり、開発や運用の手間を減らしたりすることが一般的になっています。例えば、自社で発注システムで手続きをおこなうと、自動的に電子決済システムに情報が送られ契約処理まで自動で完了するような、スムーズな業務フローの実現も可能となります。

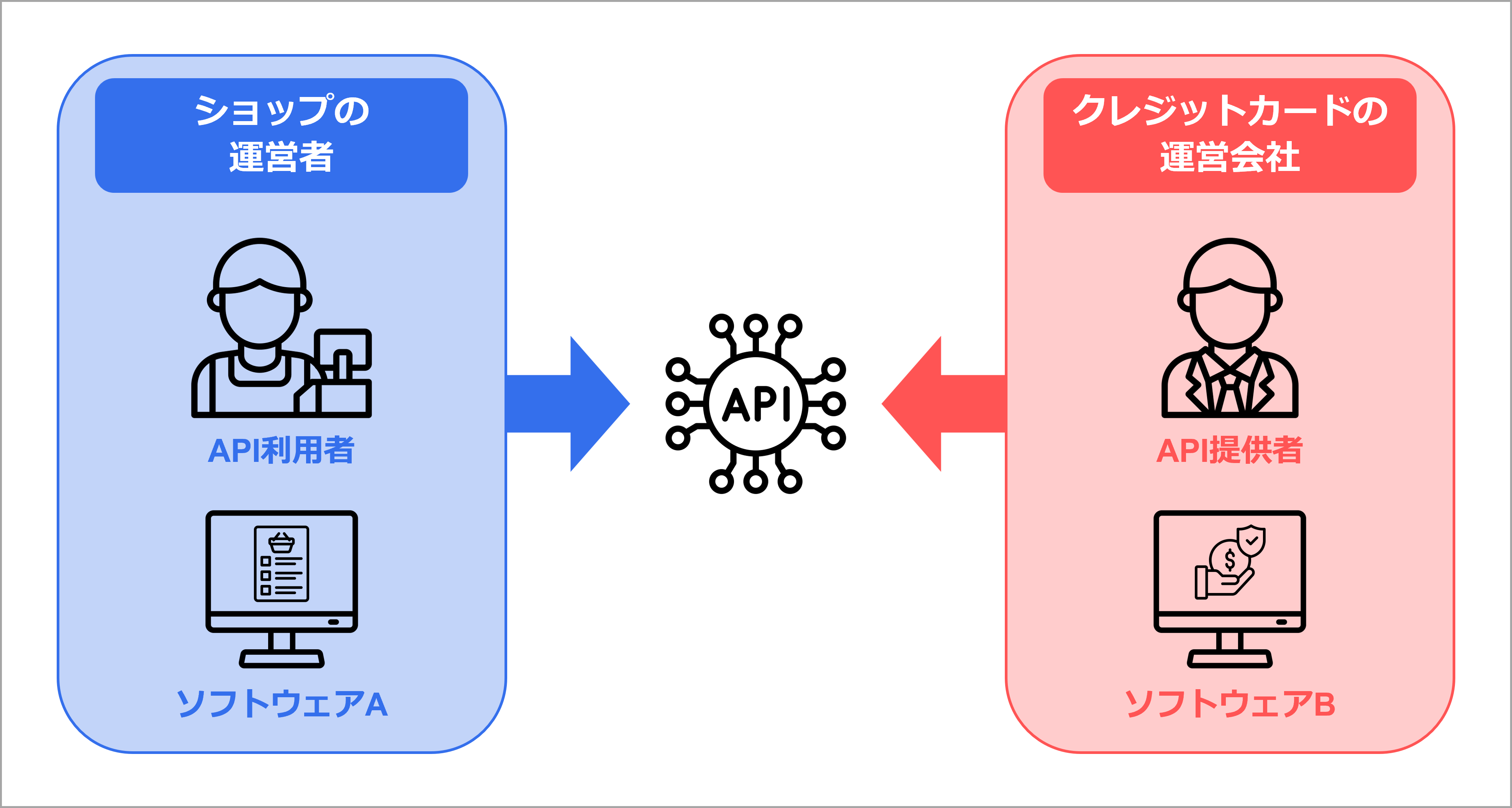

API連携の仕組み【図解】

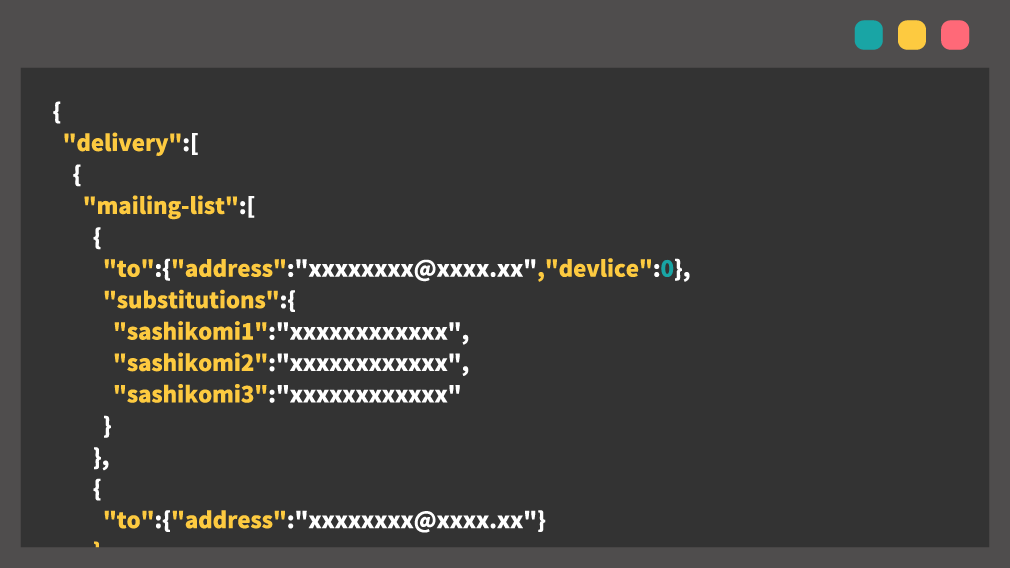

API連携の仕組みについて、もう少し詳しく見てみましょう。先ほど触れたWebショップとクレジットカード運営会社の例では、APIは「リクエスト」と「レスポンス」によって構成されています。つまり、Webショップがリクエスト(情報や処理の依頼)を送り、クレジットカード会社がレスポンス(結果の返答)を返すという流れです。これはあくまでも一例であり、リクエストとレスポンスの内容やルールはAPIを提供する会社が決めます。提供者によって、リクエストやレスポンスの関係は変わることもあります。

APIを自社のサービスで利用するのは、さほど難しくありません。必要な情報や処理を、提供者が定めたルールに基づいてリクエスト(要求するだけ)で利用できます。どのような情報や動作等を求めるのかは目的によって異なりますが、ルールに基づいて適正にリクエストすれば、APIの提供者からレスポンスが受けられます。

APIの5つの種類

APIには主に5つの種類があります。それぞれについて解説していきます。

APIの種類 | 提供者 | 具体例 |

Web API | Webサービスやクラウドサービス提供者 | Googleマップの地図情報を自分のアプリに表示できる「Google Maps API」 |

ネイティブAPI | OS(Windows、Mac、iOS、Androidなど) | Androidのカメラを使って写真を撮るための「AndroidカメラAPI」 |

ライブラリAPI | ソフトウェア開発者やライブラリ提供者 | 画像加工用ライブラリの「OpenCV」 |

ランタイムAPI | プログラミング言語の実行環境提供者 | Javaアプリで文字列を扱う「Stringクラス」 |

データベースAPI | データベースソフト提供者 | MySQLのデータをアプリから読み書きする「JDBC(Java Database Connectivity)」 |

①Web API

Web APIは、インターネットを通じてサービスと情報をやり取りする仕組みです。例えば、Googleマップの地図情報を自分のアプリに表示したり、天気予報を取得してアプリに表示したりすることができます。Web APIは、アプリやウェブサービスが「他のサービスの機能や情報を借りるために使う窓口」のようなもので、インターネットに接続していれば誰でも利用できます。

②ネイティブAPI

ネイティブAPIは、スマートフォンやパソコンなどのOSが提供する機能をアプリで使えるようにする仕組みです。例えば、iPhoneのカメラやマイク、Androidの位置情報機能などをアプリ内で利用できます。OSの機能を安全に呼び出す方法を提供しており、アプリ開発者はネイティブAPIを活用することで端末の性能を最大限に引き出せます。

③ライブラリAPI

ライブラリAPIは、便利な機能をまとめた「部品集」のようなものです。例えば、画像をぼかす、文字を解析する、音声を認識する、といった作業を簡単にプログラムで実行できます。開発者は一から作る必要がなく、用意された部品を呼び出すだけで複雑な処理を実現できるため、開発の効率を大きく向上させることができます。

④ランタイムAPI

ランタイムAPIは、プログラムが動作するための環境が提供する基本的な機能です。例えば、JavaやPythonなどのプログラム言語には文字列操作や日付計算、ファイル操作などの機能が標準で用意されており、プログラムはこれらを呼び出して動きます。開発者は細かい処理を意識せずに簡単に機能を利用できます。

⑤データベースAPI

データベースAPIは、アプリとデータベースをつなぐ窓口の役割を果たします。例えば、アプリから商品情報を読み込んだり、ユーザー情報を保存したりする際に利用されます。MySQLやPostgreSQLなどのデータベースが提供するAPIを通じて、アプリは必要な情報を取り出したり更新したりできます。これにより、安全かつ効率的にデータをやり取りすることが可能です。

APIの2つの提供方式

先述にて、5種類のAPIを説明しました。ここからは2つのAPI提供方式を紹介します。

APIの種類 | 概要 |

オープン型API(公開API) | Webサービスや企業が「誰でも使えるように公開」しているAPI |

クローズド型API(非公開API) | 特定の企業やサービスが「限定的に提供」しているAPI |

①オープン型API

オープン型APIは、誰でも利用できるように公開されているAPIです。例えば、GoogleマップAPIや天気情報APIなどがあります。これらは、自分のアプリやサービスに外部の機能や情報を取り込みたいときに利用できます。オープン型APIはインターネットに接続していれば誰でも利用可能で、開発者にとって便利な窓口のような存在です。公共のサービスを自分のアプリに取り入れるイメージで理解すると分かりやすいでしょう。

②クローズド型API

クローズド型APIは、特定の企業や組織だけが利用できるAPIです。例えば、Amazonや楽天などの社内システムや、企業間の契約で提供されるAPIが該当します。誰でも使えるわけではなく、利用には許可や認証が必要です。社内システムやサービス間で安全にデータを連携させるための「限定された窓口」と考えると分かりやすく、外部から簡単にアクセスできない仕組みになっています。

API連携のメリット

では、API連携をすることでどのようなメリットがあるのか、3つポイントをご紹介します。

メリット①【簡単に幅広いサービスが提供できる】

システムやサービスを構築する際、APIを利用すればすべての機能を一から開発する必要はありません。既存のサービスが提供するAPIを利用することで簡単に外部サービスと連携でき、サービスの機能を拡張することができます。

多様なサービスを組み合わせて提供できる点は、大きなメリットと言えるでしょう。

メリット②【開発の効率化とコスト削減】

APIを利用することで、開発にかかるコストを削減できます。また、開発時間を短縮できるため、他の工程に時間を割くことができ、全体の作業効率も向上します。

メリット③【セキュリティと顧客満足度の向上】

近年、アプリやwebから会員登録や買い物をする際に、XやFacebook、Googleのアカウントを使って登録できるケースが増えています。例えば、Facebookのアカウントを持っていれば誰でもLINEのアカウントを作成できます。これはFacebookとLINEがAPI連携しているためです。

自社で会員登録の機能を一から開発するよりも、大手サービス企業が提供するアカウント機能を利用するほうがセキュリティ面でも安心でき、ユーザからの信頼も高まります。また、新たに登録する手間が省けるためユーザの顧客満足度にもつながります。

API連携のデメリット

メリットがある一方、API連携にはデメリットもあります。

デメリット①API提供会社へ依存してしまう

API連携に頼りすぎてしまうと、APIを提供している企業がAPIの仕様を変更したり提供を停止したりした際に、開発したサービスに不具合が生じる可能性があります。API連携は、あくまでも自社サービスを補完するサブ要素として捉えて利用するのが基本です。

まずは、自社サービスの核となる技術をしっかり確率したうえで、不足している部分をAPIによって補うようにしましょう。

デメリット➁サーバーの障害

API連携先のサービスでサーバ障害が発生した場合、連携に失敗してデータが正確に取得できない可能性があります。

また、他社がAPIを過剰にリクエストを送ったことで支障が出ることや、不正アクセスなどのリスクも考えられます。

マーケティング分野におけるAPI連携

昨今、マーケティング分野ではAPI連携を活用して、業務の効率化や売り上げ向上を図る企業が増えています。ここからは、マーケティングにおけるAPI連携の代表的な利用シーンを3つ紹介します。

顧客データの一元管理とパーソナライズ強化

API連携を活用すると、CRM(顧客管理システム)とMA(マーケティングオートメーション)ツールを接続し、顧客情報をリアルタイムで同期できます。これにより、購買履歴やWebサイトでの行動履歴をもとに、個々の顧客に最適化されたコンテンツやメールを自動で配信可能となり、顧客との関係性を深めることが期待できます。

広告効果の精度向上とデータの正確性確保

メタ社のコンバージョンAPIなどを活用すると、従来のクッキーに依存したトラッキングに代わり、サーバから直接広告効果データを送信できます。これにより、iOS14以降のプライバシー規制やブラウザの制限による影響を受けにくくなり、広告運用の精度を高めることが可能です。

部門間のデータ共有と業務効率化

API連携を活用することで、マーケティング部門と営業部門が使用するMAツールやSFAツール間でデータを自動で同期できます。これにより、リード情報や商談状況をリアルタイムで共有でき、部門間の連携がスムーズになり、業務効率の向上につながります。

API連携の活用事例

APIは、みなさんの普段の生活やビジネスの様々な場面で使われています。例えば、Instagramに投稿した内容をXにも同時に投稿できる機能は、SNS同士のAPI連携よって実現します。APIを活用することで、異なるサービス間で簡単に情報を共有でき、サービスの利便性を高めているのです。

また、自身が作成しているWebサイトに店舗情報などのGoogleマップを表示している場合も、Google MapsのAPIを利用することで常に最新の地図を表示できます。

他にも、POSレジと販売・商品管理システムと連携することによって、売上や在庫の管理が簡単になり、複数店舗のデータを一元管理することも可能です。これにより、データを活用したマーケティングも行いやすくなります。。

このように、普段使っている多くの仕組みが実はAPIによって支えられており、作成するアプリケーションの種類によって、さまざまなAPIが用意されているのです。

実際の導入事例

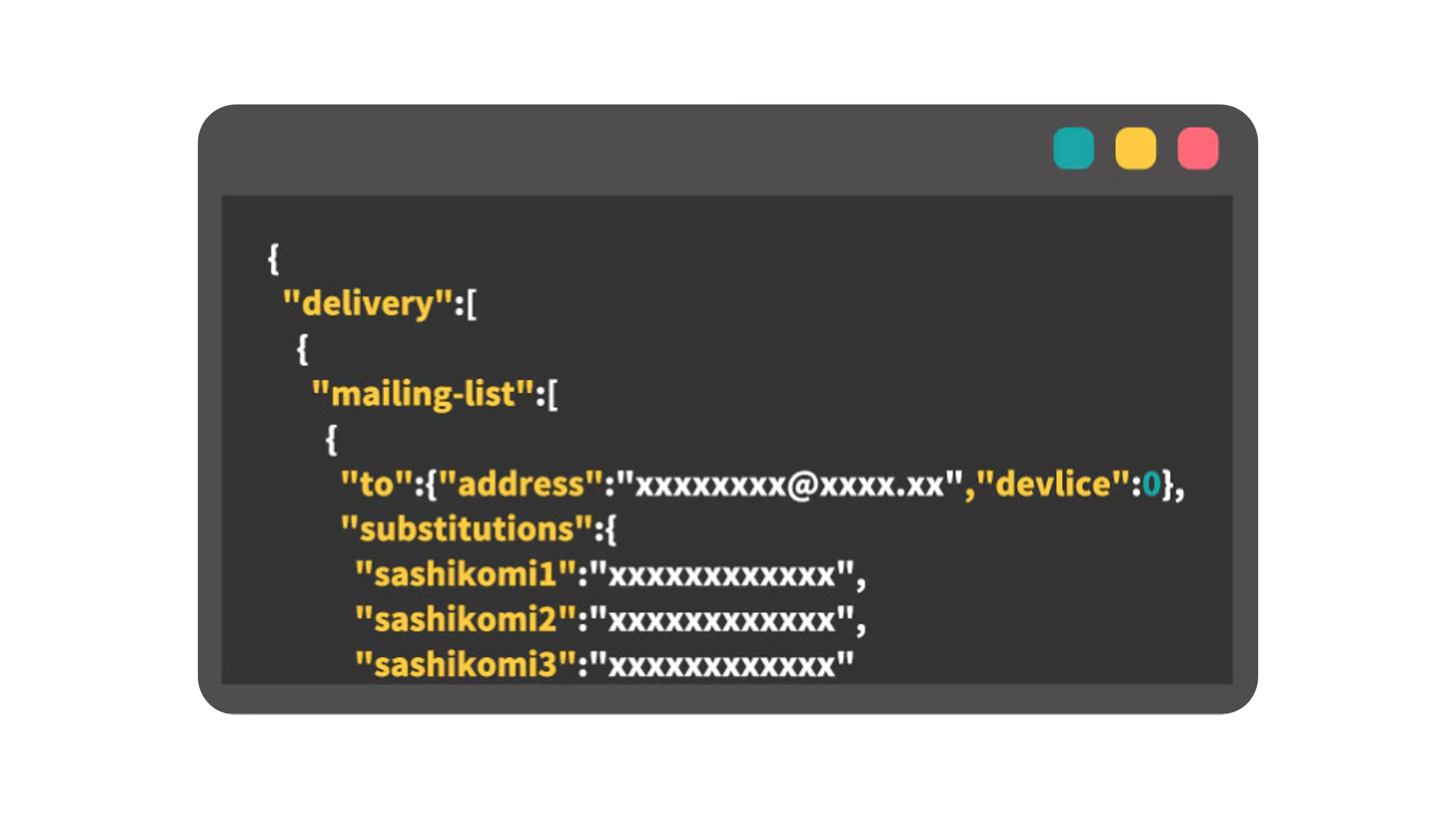

例えばメール配信システムと連携する場合、どのような使い方がされているのでしょうか。実際のAPI連携導入事例を2つ紹介します。

■地方自治体

地方自治体では、自然災害が発生した場合に避難勧告や避難場所をメールで配信しています。災害時はいち早く地域住民に状況を知らせ、安全確保を促す速報性が重要であり、メールを一から作成している時間はありません。API連携を活用することによって、自治体システムで事前に作成したメールを、災害発生時に即座にメール配信システムへ連携し、迅速に住民へ情報を届けることが可能です。

■航空会社

航空会社では、航空チケット購入者様へ購入完了メールや搭乗時間のお知らせメールを配信しています。このような配信の場合は、昼夜を問わず予約や購入が行われるため、1通1通手作業でメールを作成するのは困難です。API連携により、予約や購入が発生した瞬間に自動でメールを生成・送信できるため、効率的かつ確実に情報を届けられます。

身近にあるWeb API事例

ここからは、みなさんの身近にあるWeb APIの具体例について紹介します。

GoogleAPI

Google APIは、Googleが提供する各種サービスと連携できるAPIの総称です。個人向けサービスのGmailやGoogle ドライブ、Google カレンダー、Google マップ、企業向けのGoogle Workspace、開発環境のGoogle Cloud Platformまで幅広く対応しています。例えば、Google Maps APIやGoogle Drive APIを活用することで、自社サービスやアプリに地図情報やクラウドストレージ機能を簡単に組み込めます。

AmazonAPI

Amazon APIは、Amazonのプラットフォームやサービスと連携できるAPIです。主に2種類あります。

1.Selling Partner API(旧Amazon Marketplace Web Service API/MWS API)

Amazonマーケットプレイスで販売する出品者やベンダー向けで、商品データの一括登録・更新・削除、注文管理、顧客対応、売上情報の取得・分析など、販売業務を効率化できます。

2.Amazon Product Advertising API

アフィリエイト向けで、サイトやアプリ内にAmazonの商品画像や詳細情報、比較情報を組み込むことができます。

Salesforce API

世界トップクラスのCRM/SFAベンダーであるSalesforceもAPI連携を提供しています。基幹システム(ERP)や問い合わせ管理システム、MAツール、名刺管理ツール、アクセス解析ツール、LINE連携ツールなど、さまざまなサービスとSalesforceデータを連携できます。これにより、営業管理やマーケティング施策の自動化・効率化が可能です。

X(旧Twitter)API

X(旧Twitter)APIは、Xの機能やデータにアクセスできるAPIです。ツイートの投稿や管理、ユーザー情報の取得、リアルタイムデータ分析、認証・認可などが可能です。SNS運営ツールやソーシャルリスニングツール、SNS分析ツールなど、多くのサービスがX APIを活用して開発されています。

LINE API

LINE APIは、日本で広く使われるLINEの機能を外部サービスと連携させるAPIです。LINEログインを使った他サービスへのログイン、LINE Messaging APIによるメッセージ送信、自社のMAやCRMツールとの顧客データ連携など、多様な利用が可能です。企業はLINE APIを活用することで、顧客とのコミュニケーションや情報管理を効率化できます。

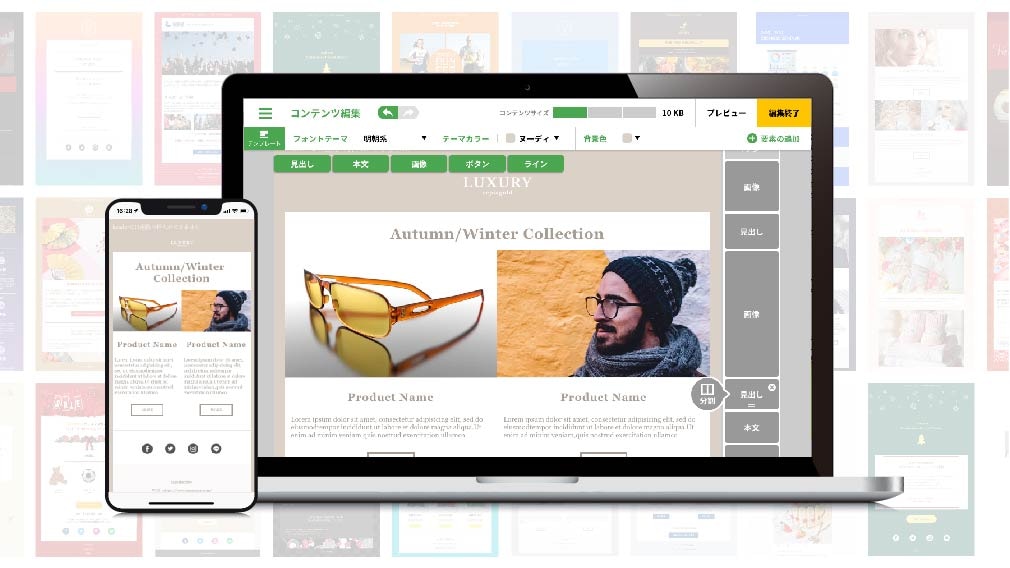

アララ メッセージはAPI連携が可能!

弊社が提供するアララ メッセージはお客様のシステムと連携し、メールの作成から配信までを自動化できるAPIです。

アララ メッセージの特徴

- メール本文作成から配信設定(配信時間や、配信アドレスリスト)の自動化が可能

- 配信結果(配信成功数、失敗数)、エラーアドレス、クリックカウント・開封率の結果取得が可能

まとめ

いかがでしたでしょうか?API連携におけるメリット・デメリットとAPI連携可能なメール配信サービス「アララ メッセージ」について紹介しました。

今回のコラムを通じて、弊社のメール配信システムが少しでも気になるというお客様は、お気軽にお問い合わせください!

著者 メール配信運用、メールマーケティングに関する情報をお届けするコラムです。“知ってるとちょっとイイコトがある”情報を発信します。 |

関連コラム